一、山水革新:国家话语与国画改造的多重交织

1949年新中国成立,国家新意识形态的确立深刻影响着文艺界思潮。在“民族形式”大讨论下新中国的美术实践以不同的具体形式展开,以“新山水”为线索的革新与追问开始讨论中国画如何体现新中国的文艺方针、意识体系和精神风貌,还探讨如何自觉地服从新时代的审美要求,如何反映和表现祖国的河山新貌,这些都成为了日渐突出的问题和亟待解决的难题。

在此之前,中国画界已经在很长一段时期内面临着转换与改造的困境。1949年5月,王朝闻在《文艺报》上发表了一篇名为《抛弃旧趣味》的书信,紧接着又在《人民日报》上发表《摆脱旧风格的束缚》,呼吁画家们紧跟时代,自觉地“歌颂自然和歌颂人的一致性”。同月,蔡若虹等撰文评论,直言要“将从来是与现实生活游离的国画艺术拉到与现实生活结合的道路上来”;1950年《人民美术》发表了李可染与李桦等人的文章,李可染面对“沉寂”已久的画坛提出了改造国画的呼声,并提出三条改造路径——“深入生活”“批判接受遗产”和“吸收外来美术有益成分”(他的观点基于当时对新时期中国画的改造,但同时也反对民族虚无主义);而李桦认为“改造中国画必须从思想改造开始”,认为笔墨、气韵等都是形式主义上的改造,要“粉碎山林美学而建立社会美学”,并直接地提出了亟待“改造”的着力点和最高境界,那就是表现现实的真实性、思想性和教育性。文艺界、美术界的种种“声音”代表了这一时期山水画所面临的社会环境和具体要求,这些要求迫使画家们必须改变思想,自觉地参与到现实生活中,尤其是凝结着士大夫趣味和文人传统的山水画应当更好地为新形势服务,创造出完全不同于传统山水画的新审美图式。

从上述问题出发,我们可以看到,所谓“新山水画”,其“新”不仅仅在于题材或构图等的变动,而是“世界”意义的转换,是“换了人间”这一时代赋予的呈现。对于近代中国画发展而言,“笔墨当随时代”一直是中国画谋求生存发展的变通之道,五四以来中国画便始终进行着中西融合的尝试,再加上延安时期形成的“革命美术模式”与社会主义时期受苏联影响的“现实主义美术创作模式”,使得新中国成立后美术发展的思想脉络与实践方法相互交织生发,共同在新文艺方针的指导下寻找符合时代需求的表现路径。1953年初,上海举办“美术工作者政治讲习班”,时任《人民文学》副主编的艾青在讲习班上提出“新国画”的概念,他认为“新国画”必须具备内容与形式的新,尤其是对于山水画而言,必须画真山水,必须到野外去写生。在社会广泛号召下,新老画家纷纷走出画室,奔赴全国进行写生采风。北京画家率先于1953年、1954年深入生活写生并举办画展,这一举动在美术界引发争论,也在政府层面得到了一定的关注与认可。1956年,《人民日报》发表社论《发展国画艺术》,对一直以来被压抑和被迫改造的国画创作起到了一定的鼓舞作用,而这也恰好与毛泽东在这一年提出的“在艺术问题上百花齐放,在学术问题上百家争鸣”方针相吻合,山水画在更广泛的意义上成为直接诉诸“民族性”与“大众性”的图像媒介。

在此氛围下,北京、江苏、上海先后成立中国画院,文艺界对山水画的态度也有所缓和,开始重视中国画的发展。其中,江苏画家钱松喦可以说是当时最具代表性的画家之一,在受到社会形态转变的影响下,他几乎完全扭转了一直以来的传统画风和惯用题材,抱着一种对新制度和新时代的憧憬开始山水画的图式革新。1956年6月,钱松喦参加无锡市文化局组织的国画创作山水七人组,先后到宜兴善卷洞、张公洞写生;1959年4月,钱松喦赴塞上写生,同年11月,钱松喦与余彤甫、宋文治、魏紫熙、张文俊一行又赴连云港写生;1960年9月15日,钱松喦跟随江苏省中国画写生工作团考察写生,相继踏访了河南、陕西、四川、湖北、湖南、广东等地。随着社会形势的转折,以钱松喦为代表的山水画家们的写生题材逐渐向革命圣地和建设场景转变,并不断地试图将祖国河山新貌与民族精神紧密联系,正如钱松喦所说:“我通过这次壮游,觉得不独反映祖国河山需要山水画。回忆革命史,歌颂新面貌,也有适用之处,广大人民本来喜爱山水画……我恍然大悟,山水画大有文章可作。”可见,钱松喦从“壮游”中体悟到了山水画的转型方向,并逐步将山水画需要诉诸于时代的要求与意识完成其价值功能的转换。

然而,我们再从新中国山水画和传统绘画内在逻辑关系出发,就会发现:在为政治服务要求的影响之外,还有一条隐含在其中的发展脉络,即:由传统笔墨中的“意境”激发出的具有想象力和感性审美的线索。画家们用写生表现自然山水,这些作品中普遍存在一种根植于传统文化深处的画学特性,这些特性引导了真正意义上的新中国画的形成与发展,使得新中国山水画达到了传统文脉与新图像意识的互为营造。尤其是在20世纪中期,以黄土高原、黄河、延安、宝塔、窑洞等为主的图像资源成为艺术家进行创造的着力点,通过这些具有革命意义与风景意境双重意味的视觉呈现,文艺工作者们达到了山水画艺术语言与表现视角的有效演进,这里的“演进”区别于大众化、现实性、民族性意义上的单一“改造”,而是从中国画内部规律出发产生的一种笔墨机制。在这一层面上,钱松喦“延安”主题系列创作则成为聚焦讨论新中国山水画演进问题的典型案例之一,也被学界称为写生山水创作或革命圣地山水,被认为是“既有内容的新,又有笔墨和意境之新的‘新山水’”。那么钱松喦究竟如何在“延安”题材的探索中建立新的创作机制及图像表达?这些作品又与传统山水存在着怎样的断裂与连接?

二、“延安”写生:传统山水与新图景之变革

1960年9月,钱松喦跟随江苏国画工作团一行13人进行了为期三个月的“两万三千里写生”,院长傅抱石为团长,副院长亚明为副团长,画院画家有钱松喦、余彤甫、丁世青、张晋、魏紫熙、宋文治,以及鲁迅美术学院青年教师王绪阳和南京艺术学院美术系青年教师眭关荣、南京艺术学院学生朱修立、邰启佑和黄名芊。写生团一路瞻仰革命圣地,图写自然风光,成为1950年以来影响最大也最成规模的写生活动之一。钱松喦在“壮游”后感慨:“……中国是世界大国,东南西北,自然环境不同,社会风俗习惯不同,但是无论在每一个角落里都有一个相同点,即是全国一盘棋,为社会主义建设而共同奋斗,于此只有油然地觉得祖国可爱,社会主义可爱,党可爱。”可以看到,此次远行使画家们的视域从“故乡”扩大到“祖国”,他们试图把握一种表现社会主义中国新图景的山水画创作经验,弱化传统山水画中荒寒的韵致与程式的墨法,取而代之的是充满浪漫激情、明朗开阔的新意境。

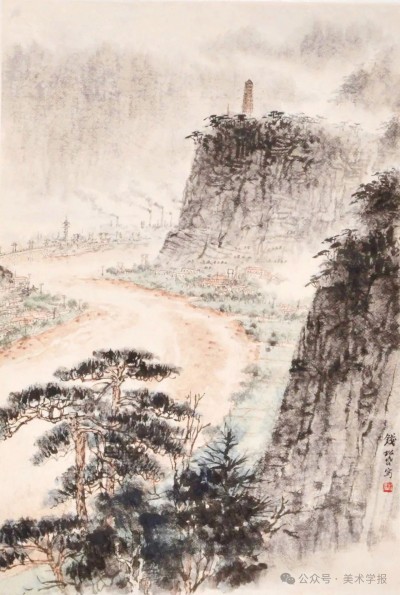

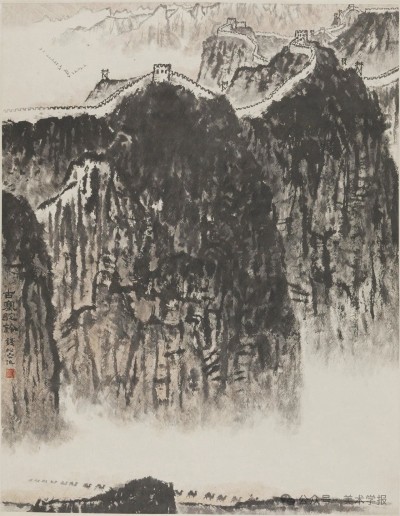

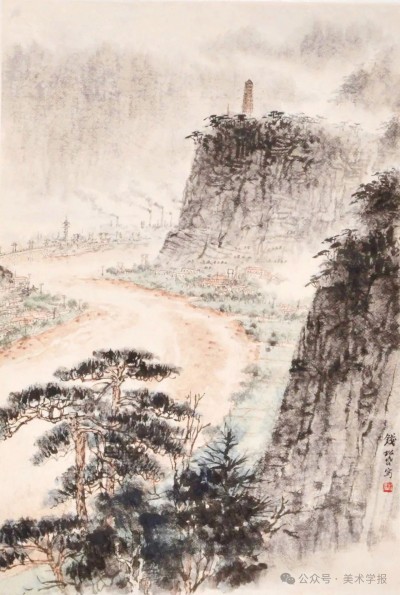

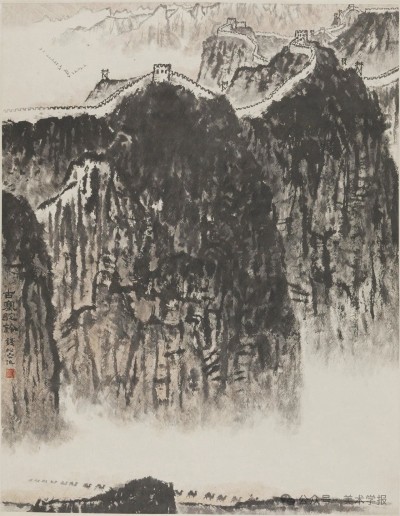

此次写生团到达陕西后受到了当地政府及美协的重视。1960年9月25日,写生团一行到达陕西省,当天下午去美协西安分会访问并参观了石鲁画室,27日,时任陕西省副省长的时逸之接见了写生团一行,并邀请大家观赏秦腔《飞虹山》,次日,写生团一行即前往延安,同行的陕西画家有石鲁、罗铭、康师尧、陈光健、修军、蔡亮和叶坚。写生团在延安共停留了一周时间(9月28日-10月4日),先后参观了延安博物馆、枣园、杨家岭、王家坪、凤凰山中央领导人住所中国抗日红军大学校址,以及县城瓦窑堡的中共中央政治局会议会址,中央军委旧址等。从参观路线的设置便不难看出此次写生的目的与侧重,正如钱松喦记录的:“深深知道此行不单单是游山玩水,而是进革命学校,受革命教育……”必须要“以无产阶级思想武装头脑,以毛主席文艺思想指导实际行动”。一路上钱松喦边看边画,创作了大量速写,也逐渐对表现“延安”产生了浓厚兴趣,他记录道:“我们过中原,探龙门,攀华山,谒延安圣地,看西安碑林……整理画稿,满载而归。”在返回西安以后,写生团一行与陕西画界立即共同举行了江苏与陕西联袂展务虚会和创作草图展,画家们展出了一系列有关延安的创作与写生草图,如钱松喦《陕北高秋》(图1)、《三门峡》(图2)、《杨家岭》,傅抱石速写《延安宝塔山》,亚明《出院》《菜地》《陕北老游击队员》,张晋《枣红柿熟高山绿》,余彤甫《延河》等。

20世纪60年代初的这次“两万三千里”写生使钱松喦的笔墨和作品都产生了质的飞跃,尤其到了延安以后,钱松喦在思想上有了很大转变。在20世纪中期表现革命圣地的山水创作中,以“延安”为题材的美术作品是其中最重要的部分之一,其中钱松喦可以说是表现延安题材数量最多的画家。他此行从各个角度对宝塔山的形象进行了记录和研究,返回西安后又在美协陕西分会创作。自60年代开始至80年代,钱松喦先后根据延安速写整理创作了一系列作品如《延安》(1960年,图3)、《延水长流》(1961年)、《延安颂》(1962年,图4)、《延安颂》(1963年)、《延安颂》(1965年)、《延安颂》(1970年)、《红妆素裹》(1972年)、《延安颂》(1973年)、《塔山永峙,延水长流》(1976年)、《延水长流》(1981年)等,足以见得钱松喦对这一题材的深度挖掘,但同时,也可见画家在特殊政治背景下谨慎的尝试心态,尤其是在1966年至1976年期间,这种拘谨进而演变成瞻前顾后式的小心。

很快,在此次旅行写生后,钱松喦作出了两个调整:一是扬长避短,突出重点,在山水画中放大标志性元素的点睛作用。从钱松喦创作于早期的《延安》和《延水长流》来看,作品与钱松喦表现其他山水的作品差别不大。在《壮游万里话丹青》一文中,钱松喦说:起初他认为应该根据现实的黄土高原提炼加工,创造反映出“新的皴法”,将它“画得很漂亮——陕北江南”。钱松喦在《陕北江南》一画中题诗:“延川沮水绾群岚,处处良田绿意酣。行尽山沟千万曲,谁知陕北有江南。油油黍稷笑东风,万古高原不再穷。引水上山创奇迹,铁牛耕到白云中。”因此,钱松喦一开始创作时便如实表现其面貌,将自己擅长和既有的图像语汇“南样北调”,运用到了延安主题的创作中。但后来钱松喦意识到“如果照实把延安画出来,人们肯定认为是江南了”,因此必须调动和凝练革命圣地的典型形象,紧紧围绕主题来表现,通过革命意境的营造,在山水画中呈现比“所见”更多的东西。在后期的《延安颂》(1961年、1962年、1965年等)作品中,钱松喦有意加强了周围山体与宝塔山的体积对比,以宝塔山为画面重点,极力将其推到画面中间顶端位置,压低山脚环绕的低矮房屋,淡化延河桥的处理,并且将画面纵深处的远山做了虚化处理,使得位于中心视域的延安宝塔显得更加突兀、雄健和稳固。二是取法自然,将传统山水之法暗含于画中。从创作角度分析,钱松喦在表现革命圣地山水时有很多传统画学逻辑的思考,例如他在《衷心敬绘<枣园曙光>》一文中提到的“虚、实”二字的节奏感处理,“云蒸霞蔚”的古典美学范畴,以及画面中起承转合及笔墨技法运用等,都与新题材的画面元素、结构、气息相融合。值得一提的是,此行有一个非常重要的人给了钱松喦很大触动,那就是陕西画家石鲁。写生团一行参观了石鲁的画室及作品《转战陕北》,内心受到震感,钱松喦在参观时便说:“(江苏画家需)赶快努力,如果不努力,江苏就要被西安超过了。”1960年10月11日下午,在江苏、陕西两地画家座谈会上钱松喦又感叹:“走进石鲁画室,一股气势压得我透不过气来!”在同行写生时,与石鲁的近距离接触以及返回西安后的数次研讨,都加深了钱松喦对中国画表现语言的新思考。在陕西写生期间,石鲁在与写生团的座谈中也屡次说到笔墨传统的问题:“我们在习作过程中,也不断研究传统,写生回来又临摹传统,这是一个很值得重视的问题。将传统整个发展过程摸索一下,从某一家一派中找出一般规律,既要抓各家各派的特点规律,又要抓历代的总规律。”钱松喦从传统笔墨中抽离整合,转变观念,调整技法,在景象的传输中加入传统绘画意境格调的语汇优势,打破再现平铺的叙事,就如他在一次研讨会发言中所说:“现在不同了,老的一套画延安、黄土高原不行,通过新的生活感受,不能不要求自己在原有的技法基础上大胆地寻求新的形式技法,使我们的笔墨能够有力地表达对新时代、新生活的歌颂。”可以从这一时期的作品中看到,钱松喦的笔墨逐渐改变了江南雍容温雅,烟波荡漾的格调,而转向了焦墨大笔皴等表现西北山体形态的语言,笔墨风格更加坚毅铿锵,对应了人们视觉经验中陕北高原的意境与认同感。

三、革命图式:笔墨实践及山水“新意境”的变化

钱松喦对延安题材山水画的研究还有一点更主要的,也是更具有驱动性的内因,即是艺术主体情感认知与山水境界的融合。毫无疑问,山水画终究重在表征自然山水,注重由“景”而营造出的视觉空间和精神想象,革命红色山水更是如此,更加注重“联结山水和主体,或者说通过山水表象的中介,召唤出一种崇高的革命主体性”。然而这一“崇高”,抑或“浪漫”的主体性来自于艺术家自身的思想境界和情感表现。正如蔡若虹在谈到对延安的感受时说:“……后来到了延安,老实说,从风景来说,不喜欢这个地方。后来参加了开荒,参加了生产劳动,和这一片荒凉的土地发生了联系,正确地说,是和革命发生了联系,我的看法就改变了,看到山坡沟壑,我也觉得好看了。”“比如石鲁的‘东方欲晓’,画面上不过是窑洞的一角和老树的枝丫,他为什么选择这一题材呢?从延安出来的同志,都懂得,他是带着生活的回忆作画,带着感情作画,他画黎明尚未来到之前的窑洞里的灯光,他画那深夜不眠的革命者,尽管人物没有在画面上出现,只要一看标题,就知道作者的意思是在什么地方。”钱松喦虽没有生活在延安,也从未卷入到革命洪流之中,但他将表现延安作为他对新中国拥护的方式,作为崇敬革命精神的重要题材。面对新话语的变化,钱松喦以传统画学作为资源进行题材和对象的取舍、增减、组合、重绘,新中国山水画得以彰显其政治话语和情感想象上的双重认同。当然,山水画的“意境”也不能简单归约为画家思想感情的单一输出,其背后连带着创作“世界(直)观”的把握以及“景语”皆“情语”的结合,是创作者的“移情”或“投射”指向的一种空间形象。与山水画中符号僵化拼贴的方式不同,钱松喦将革命性形象放置于具有传统意境和自然修辞的整体氛围中,主体形象以画眼的形式起到寓意转换和主题昭示的作用,构建出了山水作品境界与情感精神转换沟通的逻辑结构,这也成为他艺术表现的独特之处。

纵观目前美术史的研究呈现,对新中国山水画的转型与革新主要归因于新意识形态的建立,其中包括新旧风格、传统审美与新美学诉求的影响,解决的问题也主要集中在主流话语对山水画性质的认识和理解。本文试图回到一个传统绘画的核心问题来进行探讨,即:在特殊历史时期因素影响之外,还存在以传统中国画“意境”或“造境”美学思想为主导的演变体系,这一体系为20世纪中期山水画的演进提供了内在逻辑与内生动力,从而生成了一条与传统画学与政治形态皆认可的图像叙事路径。如果说新中国山水画的演进更多表达的是对祖国河山的热爱与赞美,是一种身份重置和“思想改造”后的图像,那么钱松喦在延安革命图式上的不断试探、实验,则提炼了以意境凸显江山精神的表达。对于钱松喦这位南方画家来说,以延安为中心的陕北地区是一块陌生的新天地,这就要求山水画家在传统笔墨的基础上,以写生为切入,不断进行谨小慎微的试探和摸索,实现一种自然与政治、自然与文化的整合,山水与新中国气象,革命圣地山水与传统文化需求之间有效转化处理的关系,试图呈现出:自然风景—国家政权—土地疆域的新视觉图像。这些都成为钱松喦在特定时代环境下具有开拓意义的贡献。“延安”主题的山水创作正是他们在探索中成为向“新国画”纵深推进的有效节点,其中所营造出的“新意境”以独特的存在方式提供了重新探讨“传统”与“革命”之关联的契机。

钱松喦在发表于1977年《美术》的《衷心敬绘<枣园曙光>》一文中说到:创作过程中要“一草一木,都要画得充满激情”。“运用革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合的创作方法……不仅要依靠传统的象征性手法,而且要有强烈的政治抒情,创造新的意境。”可以看出,钱松喦在这一题材的创作上将传统山水所禀赋的人文意义以当时通行的革命文化论调进行了通俗化解释,将新中国山水与高涨的爱国情怀合而为一,“延安”“宝塔山”等形象也如“纪念碑”(图5)一般联结了过去与未来,成为打通与大众、集体、个人与历史之间情感联系的标识和通道。当然,以“延安”为特征的视觉图景在山水画革新历程中扮演了极其重要的角色,钱松喦将原本单一的旧风景做了多样化表现,也使得革命圣地山水形成新的空间图像,成为革命精神的重要体现。我们无法简单地将其定义为一种传统山水自然写生上的题材归类,因为这不仅仅是钱松喦作为画家个体探索到的改造切入点,更是新中国“江山”的隐喻性图式,表明了新中国文艺创作革新与审美拓展的新方法论。事实上,钱松喦一生都在寻求一种旧传统与新图景的平衡、山水意境与现实造化的和谐,从他的典型代表作《常熟田》(图6)就能看到他既运用传统画学的创作逻辑,又充分调动一切“新”的“旷古所无的情境”。在钱松喦的创作中整合了一个融传统笔墨语言、地方自然环境和新社会文化等为一体的“新意境”概念,无疑在创作上开拓了一个新的领域。1964年,以邓拓、华君武、潘絜兹等为代表的画家和美术评论家称其为“山水画推陈出新的样板”。不可否认,在新政权引领的美学趣味影响下,钱松喦达到了两个途径的开拓:一是以谨慎巧妙的探索为山水画的现代性发展寻求到了一种符合时代要求的视觉范式,二是充分调动和发挥传统山水画的多重适应性和古典哲学观点的图式再现,在笔墨改造的过程中创造出符合传统文化内在演进逻辑的转换路径。

结语

韦勒克总结欧洲浪漫主义有三个极为重要的特征:诗歌观强调想象、世界观强调自然、诗体风格强调象征与神话。新中国成立以后新山水画的实践即是重新发现“自然”的过程,通过重新阐释新山水画的理论概念及其笔墨内涵,我们可以切入审视新中国成立以来“红色山水”中的革命浪漫主义问题,从而进一步分析以革命圣地山水为案例的新山水画。在新的话语体系下,钱松喦的“延安”主题山水画创作大胆发挥笔墨的语汇优势,对现实生活景象和世俗日常形象加以扬弃。跟当时一大批表现革命圣地山水的画家一样,由于强调景象的客观存在,如何令人注意到特定图景就成了钱松喦着重构思的问题,例如他“把与主观情感表现无关的事物大胆省略,以少少许胜多多许”;再比如他在“红色”(图7)方面的大胆变革和纯化凝练,“强化了民众对于旧日生活的憎恨与新生政权的满腔热情,其中红色是所有这些政治题材叙事创作的首要元素”。钱松喦对于红色的运用也被认为是“实现了随类赋彩而强化立意所需色并推至极致,既深化了主题,趋于纯化并合理搭配邻近色而造成强烈的美感”,等等。

图 7 钱松喦 《红岩》 纸本设色 104×81.5cm 1962 年 中国美术馆藏

20世纪中期钱松喦山水写生方法的逐渐成熟,不仅仅强调革命圣地山水中的精神审美和因政治寓意成功实现的意境转化,而是探求中国画本体自发性演进的内在逻辑和文化持守。“新意境”的生成一方面面临着深厚的传统,一方面在延续和发展上受到更多讨论和关注,如果说新山水画是从旧风景中提炼新山水精神,其中包含着社会主义中国的政治含义,包含着中国传统文化的独特性,那么钱松喦“延安”主题创作即是两者的有效融合。其中虽没有电线、煤矿、火车、工人等象征新兴气象的符号出现,却有效把握到了一种崭新山水空间的图像化经验,一种联结自然与革命的视觉世界(图8)。虽然,这样的转变具有特定历史时期主体意识的深层指向,使得“延安”及其视觉图像具有一种保存记忆、构造历史的作用,但其中暗含的传统画学脉络使其实现了更加永恒的、深刻的、人文的艺术意境的转变。也正因如此,钱松喦将这种“新意境”凝结为了一种激情的视觉化特性,其中传统山水的多重适应性、中国古典哲学观点的图式再现、江山表现的隐喻系统、自我精神的审美净化等,都为新中国山水画的演进提供了发展动力,一同构成具有民族文化认同感的观看方式,成为一种呼应着新的政治和社会形态的核心机制。

*本文为教育部人文社会科学研究青年基金项目“新中国革命美术中‘人民形象’的图像叙事研究”(批准号:22YJC760010)的阶段性成果。

(本文原载于《美术学报》2024年第4期)

(作者:陈青青,中国文艺评论家协会会员,中央美术学院国家主题性美术创作研究中心助理研究员、博士)

延伸阅读:

中国文艺评论网

“中国文艺评论”微信公号

“中国文艺评论”视频号