杭州第19届亚运会开幕式上,“桂花鼓”、钱塘潮、绿水青山、国风雅韵,诗画江南与人文亚运交相辉映,把“江南”文化意象中蕴含的清新灵动、厚重典雅表现得淋漓尽致。回顾近年来火出圈的文艺作品,诸如舞剧《永不消逝的电波》《只此青绿》,春晚节目《忆江南》《碇步桥》,不少都自带“江南范儿”。那么,何谓“江南”?“江南范儿”又是如何炼成的呢?

宋代柳永《望海潮》开篇道“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”,此处之“三吴”“钱塘”即为江南的重要地理符号和代名词。词中的描述,“三秋桂子,十里荷花”“羌管弄晴,菱歌泛夜”流传千古,可谓精妙。但说此地“自古繁华”,却带有几分夸张。即便抛开杭州一隅,从宽泛的“江南”来看,诗人们反复吟咏的这片“佳丽地”,也经历了漫长的演变过程,才完成了自己的文化形塑。

“江南”的字面意思是长江以南,但其含义在不同语境下又有变化。今天通称的“江南”,在历史上也被称为“江东”或“江左”。“至今思项羽,不肯过江东”的“江东”,大体上包括了今天人们心目中的“江南”。电视剧《琅琊榜》以地处江南的南朝梁为背景,主人公梅长苏的外号便是“江左梅郎”。唐代设有“江南道”,面积广大,包括长江以南大部分地区。此后,作为行政区划概念的“江南”,随着朝代变迁而变化,直至清乾隆年间逐渐退出历史舞台。作为地理概念的“江南”,则逐渐固定为太湖流域的苏州、松江、常州、杭州、嘉兴和湖州等地。也正是在人文交流和层累积淀的历史演变中,文化以其独特魅力跑赢了行政区划的频繁变动,把诗情画意的江南定格在了中华文明史上。

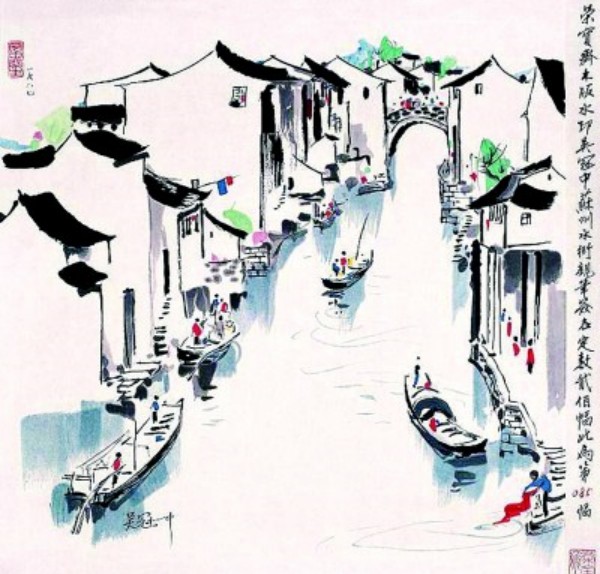

苏州水街 吴冠中 资料图片

其实,在先秦时期的中原人士眼中,江南是“文身断发”的蛮夷之地,其人尚勇好斗,和今天人们熟悉的“江南范儿”大相径庭。秦代到汉初,江南大部分地区还处于“火耕而水耨”的原始农业时代,虽“无冻饿之人,亦无千金之家”,而且由于“江南卑湿,丈夫早夭”,这片土地在当时人心目中的形象并不可爱。西汉贾谊被贬为长沙王太傅时,就对南方生活忧心忡忡,深恐“寿不得长”。然而,没过多久,情况悄然变化。汉朝以后,全球气温降低,江南一带的气候变得适宜耕种和居住,迎来了改命更生的天赐良机。如果说土地开垦和经济发展为江南的繁盛奠定了物质基础,那么,深刻而广泛的人文交流,则不断为“江南范儿”的形成注入了活力。

历史地看,秦汉之际、两汉之际、东汉末年至三国期间,特别是西晋永嘉之乱、唐朝安史之乱、北宋靖康之乱以后,以人口大规模南迁为载体的文化传播和融合,顺应了自然环境变化的大趋势,一次又一次刷新着江南的面貌,促使“江南”进入了属于自己的文化时间。

史学家钱穆认为:“东晋南渡,长江流域遂正式代表着传统的中国”。永嘉之后,大批中原世家南渡避难,他们大都具有较高的文化造诣,雅致的士族文化给彼时的江南注入了诗性内涵,有力推动了“吴越之风”向“江南文化”的转变。《隋书》写到南北朝时期文化状况时说:“衣冠轨物,图画记注,播迁之余,皆归江左。晋、宋之际,学艺为多,齐、梁之间,经史弥盛。”这一时期,许多重要文化成果都出自北方移民或其后裔之手。范缜的《神灭论》、钟嵘的《诗品》、周兴嗣的《千字文》、刘勰的《文心雕龙》,皆为例证。到了唐代,太湖流域之富庶繁华愈发明显,“赋出天下而江南居十九……浙东西又居江南十九,而苏松常嘉湖五府又据两浙十九也。”安史之乱后,“士君子多以家渡江东”,用诗人李白的话来说,“天下衣冠士庶避地东吴,永嘉南迁,未盛于此”。有学者统计,从整个唐朝的诗人人数来看,北方远远超过南方,但安史之乱之后,南方诗人人数大幅提高,与北方不相上下。

靖康之变,宋室南渡,江南在文化发展之路上进一步发力。正如清代靳辅所言,江南在“汉唐以前,不过一泽国耳。自钱镠窃据,南宋偏安,民聚而地辟,遂为财赋之薮”。据研究,这次人口大迁移从1126年(靖康元年)开始,一直持续到1279年,总人口达500万人之多,让南方人口数量大大超过北方。旷日持久的移民波及整个长江流域乃至今天的海南岛,而移民分布最多的则是南宋政权中心所在的江南地区。一方面,“西北士大夫多在钱塘”,诸多学者大儒在此会聚,李清照、辛弃疾等文人雅士在此居停,大大推动了文化学术的发展;另一方面,大批职业艺人集聚促进了市民文化的繁荣,《武林旧事》记载,南宋的杭城内外共有娱乐场所“瓦子”二十多处,观众多时达到千余人。各种文化表演行当五十多项,艺人五百余人,他们或讲述历史故事、民间传奇,或表演杂技马戏,或演出杂技影戏。

斗转星移,文以随之。当历史行进到明清时期,江南文化以成熟绚丽的姿态呈现于世人面前。明清两代,平均每7个进士,就有1个以上出自江南。明代状元,四分之一来自江南地区;清代状元,江南地区占半数以上,以至于苏州文人汪琬把状元称为当地“土产”。科举场上的得意,集中反映了江南文化实力的整体提升。作为这一时期文化标志的《红楼梦》、“三言二拍”、《牡丹亭》等名篇佳作大都打上了江南的印迹,也正是这些文化经典最直接地塑造了流传至今的江南形象。

可见,“江南范儿”是历史的产物,正所谓“东南财赋地,江左文人薮”,历代文化人对江南山水风物的描摹、对江南文化精神的阐发,则是推动这一历史进程的关键所在。如前所述,“江南”在地域上大体对应太湖流域,对其最动人、最通俗、最精炼的表述,当数“上有天堂,下有苏杭”。如果把“江南范儿”比作一套华丽的服饰,苏州和杭州无疑是最称职的模特儿。苏杭之盛名联袂流传,又离不开文人的妙笔。据柴德赓研究,苏杭连称始于白居易,他的诗中并提苏州和杭州五次,如“苏杭自昔称名郡”“江南名郡数苏杭”,《和我年三首》中的“我年五十七,荣名得几许。甲乙三道科,苏杭两州主”,更是以自己曾在苏州、杭州任职而自豪。

白居易的诸多江南主题诗篇中,《忆江南》最为脍炙人口,生动表达了他对江南的眷恋。“春来江水绿如蓝”“郡亭枕上看潮头”,当我们品读这一名篇,会发现,“水”是江南意象中最重要的内容之一。从地理上看,“地势倾于东南,而吴之为境,居东南最卑处,故宜多水”,在这片水乡泽国,先民“以塘行水,以泾均水,以塍御水,以埭储水”,探索出一套完备的水利系统,“遇淫潦可泄以去,逢旱岁可引以灌”,不但为经济发展提供了条件,而且塑造了江南独特的文化景观。从南朝谢灵运的《山居赋》、张缵的《南征赋》到苏轼的“一叶舟轻,双桨鸿惊”,再到近代朱自清《桨声灯影里的秦淮河》、丰子恺的《塘栖》,在历代文人关于江南的诗词歌赋中,“水”的出镜率可能是最高的。

人民的西湖 丰子恺 资料图片

水多自然船也多。水和船,构成了江南独特的地理环境和生活方式,也塑造了江南范儿的美学底色。明代张岱的《夜航船》是某读书网站高达9分的网红书,其创意即来自“夜航船”这一盛行于江南的独特景观。在水乡,船应用于生活方方面面,买书有“书船”,收租有“账船”,名医出诊坐“郎中船”,迎娶新娘有“迎亲船”,还有服务于香客的“烧香船”。江南之人,“不独丈夫能操船,妇女亦能之”。还有在船上讨生活的群体,一如阳澄湖渔歌中所唱“一条网船做世界,芦扉当瓦舱当床。船头行灶烧饭吃,船艄呒处晾衣裳”。江南的船,其意义超越了生活用具,直接介入文化生产和消费之中。崇祯《松江府志》记载,“初有航船、游山船、座船、长路船,今为浪船、楼船、朱兰、翠幕、净如、精庐”,足见舟楫之多样丰富。清人厉鹗专为杭州西湖游船所写的《湖船录》,记载游船近百种之多。清代苏州、金陵等地还有专为游船提供饮食服务的船只,被称为“行庖”“火食船”。船不仅用来游湖,还用作“戏台”。对此,清代笔记有生动记载,“苏郡向年款神宴客,每于虎丘山塘卷艄大船头上演戏。船中为戏房,船尾备菜。观戏者另唤沙飞、牛舌等船列其旁”,“每岁竞渡市,合伙驾栏杆驳船,往来于山浜及野芳浜等处,冀售其技。每至一舟,则必葛袍缨帽,手递戏目,鞠躬声喏于前舱。搬演一出,索值一二百文不等”。就连明末清初来到杭州的传教士卫匡国也说,“千真万确,在湖上划船荡漾而行,比世上任何其他事情都要舒适和令人愉快”。到了近代,活跃在水乡的各色船只依然是江南范儿不可或缺的内容。鲁迅《社戏》中在船头上看戏,在船上煮吃罗汉豆,就是如此。丰子恺在桐乡老家居住期间,常把书籍、衣服等所用之物放进“写生画船”,摇到哪里“靠夜”,便在那里上岸写生作画,生趣盎然的《野外理发处》《三娘娘》等作品就是这样诞生的。

文化江南,重重似画,曲曲如屏,品之如醉,探之弥深,令人目不暇接,流连忘返。千百年来,在自然与人文、历史与人性、运势与人情的频繁互动中炼就的江南范儿,就这样以其独有的风韵,活跃在文坛艺林,凝结于风土民俗,镌刻进人们的生活和记忆之中。

(作者:胡一峰,中国文艺评论家协会理事,中国文联理论研究室副主任)

延伸阅读:

中国文艺评论网

“中国文艺评论”微信公号

“中国文艺评论”视频号