【编者按】 在加快构建中国特色哲学社会科学的当下,美学与艺术学的关系愈加密切。作为艺术学的具体实践和表现形式,大美术又是艺术学研究的重要领域之一。因此一方面,美学为大美术提供了理论支撑;另一方面,大美术为美学提供了生动的实践案例和具体的表现方式。本期我们邀请领域内的知名专家学者以“美学&大美术:边界、范畴和方法”为主题撰文,从不同角度阐发美学、大美术的概念范畴,探讨美学与大美术的互动关系,着力建构当代精神标识,形成新的方法论。

寻求富有传统姻缘的美术史观

【内容摘要】 以中国传统美术史学核心理论为建构主题,将“文化自觉”和“文化自信”融会贯通于整个美术史学的研究当中,对其内涵在学术上作出更加清晰的阐释,为新时代中国特色社会主义文化发展提供强劲的思想支持和精神动力,是当今美术史学研究中涌现出的富有现实价值的观点。其具体研究措施主张在深入挖掘传统文化价值的基础上,推进传统美学和古典文艺理论融通中西,向传统美术史学领域沟通,完成弘扬中华优秀传统文化根脉的现代性转换。本文从“诗言志”、“中和观”及“观物取象”与化境说的主题切入,进一步阐释中国传统美术史观的文化特性,推动中国美术史学研究以新的姿态走向世界。

【关 键 词】 中国传统美术史学 史观与核心理论 诗言志 中和观 意象与意境

引言

“文化自觉”与“文化自信”对于史学研究而言,最为重要的就是站位审视,即表现在从历史文化圈层中明确其主体意识,以及对于历史文化认知具有的自知之明。进言之,但凡符合史学特性的“文化自觉”,通常都呈现出对历史文化的反思、反省和理性审视,从而显现出具有鲜明时代性的真知灼见,这是对“文化自信”给予的真实理解,是一个辩证分析和科学认识史学研究的发展路径。如此,增强“文化自觉”与建立“文化自信”作为史学研究的有效途径,其需要分三步走:一是以高度的文化认同,通古今之变;二是学传统以致用,倚重古今史学两个维度的关联性展开思考;三是将传统文化的丰富资源挖掘整合,继承弘扬传统文化优秀精神,构成新时代新文化、新思想和新史学的体系。联系到中国传统美术史学研究而言,就在于探寻与塑造具有中国传统姻缘与特色的美术史观,这是当今美术史学研究中涌现出的富有现实价值的观点,其突出特点就在于以中国传统美术史学核心理论为建构主题,将“文化自觉”和“文化自信”融会贯通于整个美术史学的研究当中,对其内涵在学术上作出更加清晰的阐释,为新时代中国特色社会主义文化发展提供强劲的思想支持和精神动力。其具体研究措施主张在深入挖掘传统文化价值的基础上,推进传统美学和古典文艺理论融通中西,向传统美术史学领域沟通,向现实世界和人文社群拓展,使之对中国传统美学和传统文化有更多更深刻的体会,进而揭示出传统美术史学,包括创作和画论思想的精神本质、审美原则以及艺术呈现的表现方式。针对这些问题的思考,不仅是当今我国文化建设的重要任务,更是新时代中国特色社会主义文化发展的重要战略。事实证明,将“文化自觉”与“文化自信”贯穿于传统美术史学的研究当中,并形成有效的诠释,即体现从传统美术史观中开掘承古,开掘出历史深处的文化意蕴;开新进取,探寻传统美术史学不断发展的源泉动力,这是确立中国特色美术史观最为重要的精神底色。

当然,认识和理解传统美术史观并非易事,其认知依然存在着很大的历史隔阂。质言之,中国传统美术史观的一大特点,是表现在画论和书论上的“通而同之”,即以包容、吸取和同化外物来扩展史与论的交互阐释,成就了绵延千年的中国传统美术史观的丰富资源,这突显出经世致用的主题思想。然而,伴随着近代“西学东渐”的思潮影响,加之“史学革命”的推进,触发了对传统美术史观认识的种种新变。诸如,紧随而来的近代美术考古学的传入与建立,为中国传统美术史学研究提供了新的依据和思考方式,传统美术史学研究不再唯画论和书论为单一来源;加之20世纪初叶的美术留学生作为传播新知的主力军,对中国传统美术史学的现代转型起到了推波助澜的作用,使新史学逐步代替了旧史学的研究路径。与此同时,吸收融汇而来的近现代“新式”美术教育体系,也成为美术院校与师范院校美术系科开展史学研究所依循的体系范式,从而在院校中涌现出一大批以美术创作为实践基础的从事画史画论的研究者,他们以实践为参照,以反思并发展传统美术史学研究为己任。

然而,中国传统美术史学在进入近代之后,所存在的如何衔接传统的问题日益突出。因而,继承传统、推陈出新,探究传统美术史学的当代转化问题,成为持续百年的热点话题。尤其是部分学者承袭着19世纪至20世纪之交所盛行的西化之风的学术思想,表现出对传统美术史学与史观、以及研究方法和路径的不屑一顾、甚至遗弃,再加上为追寻现代学术的科学性,在“美术革命”思潮的影响下,迫切加入西学知识体系和学术体系,提出变革中国画的问题,对中国传统美术史学中的观念与文化内涵持批判态度,且急功近利,一度成为近现代美术史研究上的“公案”。进言之,关于中国美术史学研究的现代转型、发展与创新问题,我们需要有更加清醒的历史观认识。特别是对于近代由传统向现代转型的剧烈变革期中的传统美术史学,包括整个文史哲研究领域在不同程度上踏上的现代性征程,都应有冷静而客观的分析。如以陈师曾、潘天寿、滕固为代表的近代中国美术史研究者,在深受日本以及西学研究模式的影响下,将西方美术史研究方法引入中国,对于启迪和促进中国美术史研究的现代性转型有着显著的推动作用。同样,也有以郑午昌、傅抱石、胡蛮等为代表的近代美术史家主张立足于中国文化本体地位,坚守中国传统美术史学的本体化基础,通过融合西学方法,突破传统研究路径,拓展了中国美术史研究的新视域。应该说,自20世纪初叶以来,受意识形态的影响,或随时风转移,或囿于各家学派观念,美术史学界对各类不同认识观念的问题评价一直摇摆不定,难以达成共识。这造成各种观念此消彼长,结果并不是竞相发展,反而是相互抵消,因此始终未能建构起新史学视域下得到广泛认同的美术史学研究的新理路。

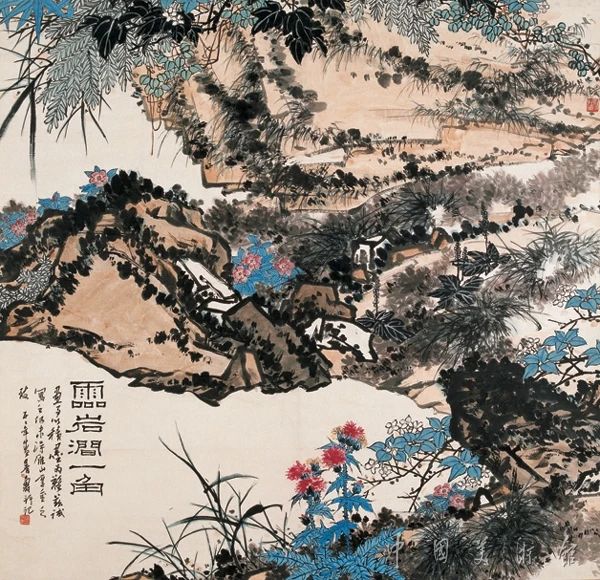

潘天寿《灵岩涧一角》1955年 纸本水墨设色中国画 中国美术馆藏

如今,在“文化自觉”与“文化自信”融会贯通的背景下,肩负新时代文化发展的新使命,我们迫切需要对传统文化、尤其是对传统美术史学与史观进行“再历史化”的进程重塑,以学术与跨学科互动为视角,将史学观念的变革与美术史学的发展变革进行系统考察,将诸多与传统文化的隔膜擦亮,真实探寻具有中国传统姻缘与特色的美术史观构成理路,在遵循“古为今用”“推陈出新”的治史原则下,推动中国传统美术史学研究走向世界。

一、画论思想中的“诗言志”史观

“诗言志”作为中国古代诗歌美学的重要命题,最早起源于儒家意识形态的建构,《尚书•舜典》曰:“诗言志,歌永言,声依永,律和声。”在宗教礼仪中提出诗歌的社会教化功能,而在礼崩乐坏的春秋战国,“诗言志”成为了君子大夫的志业形态,“不学诗,无以言”([春秋]孔子《论语•季氏》)、“诗以道志”([战国]庄子《庄子•天下篇》)、“不以文害辞,不以辞害志”([战国]孟子《孟子•万章上》)等,充分满足了儒家理论构建的需求。而其后,此类言说逐步倾向于伦理解说,转向“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗”([汉]《毛诗序》)与诗缘情的胸臆抒发,“诗赋欲丽”([魏]曹丕《典论•论文》)、“诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮”([西晋]陆机《文赋》)等,注重情感宣泄之表达。这一发展轨迹展现了诗歌创作更多与社会、生活、情感紧密融合而得以“言志”。正因“诗言志”意义的丰富发展,本着“诗画一体”的思想,自古至今书画界受“诗言志”的影响极大。其中,“书者,散也。欲书先散怀抱,任情态性,然后书之”([汉]蔡邕《笔论》)、“画乃吾自画,书乃吾自书”([唐]张彦远《历代名画记•卷五》)等,皆直接明了地主张“言志”以彰显个人艺术主张,可见“诗言志”与传统美术史学及史观构成有着共同的精神内涵。

通过魏晋至南北朝时期出现在文学理论上的《文心雕龙》、诗歌品评上的《诗品》以及书法鉴赏上的《书断》等著说,皆可感知文艺品评的繁荣致使理论阐释的强劲发展。当然,在传统绘画领域,以谢赫《古品画录》“六法”论为核心,串联起顾恺之的《画论》、宗炳的《画山水序》、王微的《叙画》等,也都属于文评列项,并且有效转化为中国传统美术史学的理论体系。尤以“气韵生动”为主题的中国艺术精神及审美特质的显现,集中体现并发展了“以形写神”“重神写形”“逸品格调”等与中国传统诗学“言志”与“缘情”有着姻缘关系的传统美术史学的品评理路。

诚然,“气韵”合观并不偶然,可以说是中国传统哲学在对立中形成的有机统一,与中国画乃至文学、诗歌等创作者的情志、人品、精神有着密切的关联。“气韵”在传统美术史学的品评理论中,如同诗歌一样,最为明显的就是对人物品藻的气韵写照。如“气者,心随笔运,取象不惑;韵者,隐迹立形,备仪不俗”([唐]荆浩《画山水录》)、“人品既已高矣,气韵不得不高;气韵既已高矣,生动不得不至”([北宋]郭若虚《图画见闻志》)、“‘画’之逸格,最难其侍”([北宋]黄休复《益州名画录》)、“人品既高,虽游戏间,而心画形矣”([南宋]邓椿《画继》)等等,均是表达气韵与品藻观念的主题。由此,传统美术史学对画作内涵的品评与评判,转向了对画作外部的鉴赏,凸显对创作主体的个人心性、品格以及精神气质与情感寄托的体会。此外,“生动”也是对“气韵”的必然诉求,“生动”亦可理解为“生意”“生气”“气运”,诸如“能会生动,则气韵自在”([清]方薰《山静居画论》)、“至于气韵精灵,未穷生动之致”([南朝陈]姚最《续画品》)、“显于万象,则形质动荡,气运飘然矣”([北宋]韩拙《山水纯全集》)。如此,“气韵生动”的妙得逐渐成为传统美术史学对画作进行评鉴的重要美学原则与史学观念。

而强调“神”,即人的精神气质,烘托出“气韵”要想品级更高,则必须超越客观物品的表象,表现出人物内在的情感与精神。依此,东晋画论中开始重视“以形写神”的气韵观,直至发展到宋中后期,逐步形成“以其形之无常,是以其理不可不谨也。世之工人,或能曲尽其形,而至于常理,非高人逸才不能辨”([北宋]苏轼《净因院画记》)的重神写形。而要达至此境界则需要成为高人逸士,能在把握物象之上进行主观画理的阐发,从而借笔墨抒发意趣、托物言志。因此,在这之后便开启了从形神观转向逸品格调观的品评理路。诸如“余之竹聊以写胸中逸气耳”([元]倪瓒《题墨君图》)、“学画者先贵立品,立品之人,笔墨外自有一种正大光明之概”([清]王昱《东庄论画》)等,追求笔墨气韵与“逸品”“格调”“意理”境界的相互结合,并将笔墨气韵品评转向画外无形之境。由此,由“气韵”而阐发的“以形写神”“重神写形”“逸品格调”等,均可见识对创作者人格才情、精神境界、情感言志的评判,从而成为传统美术史学中重要的品评理路标准。

进言之,“诗言志”与“诗缘情”的品评与创作观念,可以成为互相对举的古典诗学精神的写照,自然也可以从诗歌与绘画的创作等艺术实践中得以确证。“言志”与“缘情”看似是两种不一样的创作方向,一种更为直抒胸臆,另一种偏向含蓄表达内在情感,但两者并非绝对独立,而是逐渐接纳双方,追求更高的意境表达。“托物以言志”作为传统美术史学中对于绘画创作认识的重要美学思想观念,能够借景、物等自然客观事物的描绘,寄托个人情感、抱负与志趣。此时,在绘画创作当中着实体现出“凡画山水,最要得山水性情”([明]唐志契《绘画微言•山水性情》)、“画受墨,墨受笔,笔受腕,腕受心”([清]石涛《苦瓜和尚画语录》)等的创作观念。如是说来,这种“志”蕴含在具体客观之“物”上,讲究的正是诗“言志”与“缘情”所追求的“意境之美”,自然衍生出中国传统绘画追求“虚实”“宁静”“空灵”的艺术之境。故此,从诗“言志”与“缘情”的角度来对传统绘画进行赏析评判,特别是对“诗言志”和“诗缘情”这两种品评与创作观念互相对举,可谓是注入了传统美术史观重要的理论源泉。

的确,将“诗言志”这一诗学命题转化为能够与画论思想相融合的传统美术史观,是一条值得关注的阐释理路,即从“诗言志”中,挖掘出“言志”的“表现说”。这是亮明“志”的内核、关乎“言”之表达的价值判断,进而以“志”为凭托,通过“言”构成“诗”(艺术化)的意境。而这样的品鉴思想一旦载入传统美术史册中,可谓是传统书画鉴赏最为重要的以审美特性构成的美术史观。其实就传统美术史观构建而言,自唐宋之后,特别是明以降,其绘画创作主题已经从伦理本位转向审美本位,这是符合“诗言志”认识观念发展规律的。进言之,引述“言志”之说,挖掘“言志”的“表现”意蕴,这是自春秋赋诗便形成的一种流行观点,也是引诗之事。依此言判,“赋比兴”与“风雅颂”,即为创作者对艺术形式表现的认识之事。诚如刘勰谓之“风通而赋同”(《文心雕龙•比兴》),即风雅颂相通,赋作为诗的表现手法,“通正变,兼美刺”。同理,孔颖达在《毛诗正义》中也有言说:“赋比兴是诗之所用,风雅颂是诗之成形。”朱熹在《诗集传》中云:“兴者,先言他物以引起所言之辞。”“比者,以彼物比此物也。”“赋者,敷陈其事,而直言之者也。”这是在诗学观念的诱导与形式表现的感召下,通过诵诗、歌诗、舞诗的形式来表达人格意志。将其迁移至传统画论思想来作进一步阐释,即可引出书画家与诗人共有的“迁想妙得”思维方式,这是基于“书画同源”理念的认识基础。如若从多元表达视角来进一步考察,可谓是凸显以笔墨为表现形式的传统书画艺术的呈现优势,实现心性等同于绘画价值的高度统一。这对于传统美术史及史观构成而言,既扩充了传统美术史学的内涵,又挖掘出值得深入探讨的史观拓展性意图,此乃是“诗言志”诗学命题在画论思想上的贯穿融通,自然也是构成画论思想中以“诗言志”为代表的史观。

二、传统绘画审美的“中和”史观

相较于“诗言志”的表现说而言,“中和”之说,则是哲学史上的重要概念和范畴,即扣其两端以取“中”的认识论,这是出自《中庸》“中和”的说法,曰:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。”传统绘画审美的“中和”史观,所表达的“中”,乃是一种自在未发的不偏状态,“和”是一种因时而法的合宜状态,二者将道德论、人性论与本体论结合起来,审视传统人格德性与文化和谐的认知。因而,“中和”史观在先秦礼乐中表现得尤为突出和具体,诸如,《礼记•乐记》有言:“中正无邪,礼之质”,《论语•学而》有载:“礼之用,和为贵”,将其定为规范人的行为准则。至宋明理学,更是将“中和”置于天下之根本的认识之中,以之把握好自然规律,处理好人与自然和社会的各种关系。因之,朱熹更注重“自吾一念之间培植推广,以至于裁成辅相”,更是将其作为方法论,指导后人客观公允地看待人与自然及社会的相处关系,进而成为传统文化“中和”观中探讨人与物、人与自然、人与社会的和谐支点。王阳明也对“中和”观的解释特别重视,提倡以“体用”阐释“中和”,有言:“不可谓‘未发之中’常人俱有。盖‘体用一源’,有是体即有是用。有‘未发之中’,即有‘发而皆中节之和’。今人未能有‘发而皆中节之和’,须知是他‘未发之中’亦未能全得。”他认为中和一体,“中”为体,“和”为用,乃是“知行合一”的学说基础。依此,“中和”观念也成为中国传统绘画审美认知的范畴,体现传统绘画“中和美”,乃成为画家追求“人与自然”“人与社会”“人与自我”以及“自然生命”之和谐的生态美学观。进言之,传统绘画所追求的崇高的审美境界,就在于能够充分表达生命的宏阔与和谐共处,这种审美境界在传统绘画的创作和鉴赏中得以展现以“和”为美为主线、以“中”为评判尺度的“中和”之境界。换言之,传统美术史学的“中和”史观,不仅是审美理想,更是绘画方法论的阐释,是我国传统美术史学十分重要的理论范畴,自然成为书写传统美术史的重要史观。

就“中和”审美理想而言,如“诗画一体”、“书画同体”论,皆可视为是不同艺术形式在传统美术史学中寻找到的和谐统一、协调共存的生存形式。以“诗画一体”为例,自魏晋始,画家们就对绘画有了娱情的认识。发展到唐代,山水画更是表现出了独特的娱情与艺术交流的作用,进而文人赏画、在画作上题诗成为了一种雅趣。如北宋苏轼阐明了诗画相通的规律,认为唐人王维的诗与画是“诗中有画”“画中有诗”,北宋张舜民更是将诗与画之间互通的意趣表明了出来,即强调“诗是无形画,画是有形诗”。诗画二者寻其中和,各自展现特色,以达到和谐的效果,“诗文以意为主,而气附之,惟画亦云。无论大小尺幅,皆有一意,故论诗者以意逆志,而看画者以意寻”。于是,可说诗与画也是在纸上寻得规范、美感、旨趣的统一,从形式结合到神韵结合,使得诗、书、画共同进入一体的审美领域,追求艺术真善美,以达到整体美与内容美的适中之美。

再如,绘画审美理论中“形与神”“情与志”等范畴的对立统一思辨,也是“中和”观的绘画精神的外延表达。以“形与神”为例,“形”是揭示表象的、外在的,“神”是揭示本质的、内在的,绘画需要通过“形”来表达,尤其是对自然物象的再创造形成的视觉艺术,其“神”韵是赋予作品的灵魂,塑造出感人的艺术形象。况且,在艺术发展进程中,从主张形象的“画,形也”(《尔雅》)到人物画的“传神写照”([南朝宋]刘义庆《世说新语•巧艺》),再到“写其形必传其神,传其神必写其心”([南宋]陈郁《藏一话腴•论写心》),可见画理画论在“形与神”的思辨中不断发展,并总结出平衡“形与神”的绘画表现技巧。如在“点睛”笔法、抑或是对物象的观察上,讲究“求其精神筋力”([北宋]刘道醇《圣朝名画评》),形成“形与神”和谐的契合。

故此,可说“中和”史观的确立,在一定程度上是绘画表现趋于和谐的奥秘,是美术史学及史观构成的思辨结果,成为传统美术史学具有形而上意义的理论观。归纳而言,“中和美”作为着眼于艺术创作与艺术审美认知活动的主客体相互统一的认识,具有相辅相成的互观性作用,既在交融互动前提下保持主客体的应有区别,又构成主客体的相互观照。就本质特征而言,“中和”观乃是以儒家中庸思想为理论基础,体现儒释道互融之精髓,历来都被当作是古代文化重要的德性范畴和精神支柱。从书画乃至诗等古典艺术领域寻找最具代表性的作品,均可领悟出“中和”观的美学价值,因而探讨其美学特性,判断其鉴赏标准,都离不开分析审美主客体的关系。诸如,和而不同的共生之美、物以载道的人文之美、观物取象的和谐之美、天人合一的和合之美,依此审视书画在构图、形式、结构、观念及表现等多个层级上对“中和美”的诉求目标。这些都可说是艺术审美的认知,其主旨就在于对审美主体的能动性给予充分的揭示,在发现主观殊好的同时,对妍媸有定、雅郑有素的客观“正赏”加以肯定,把主观好恶就此克服,公正评价客体本身的审美普遍价值,如此有利于对美术史观的主客体关系形成比较准确的认识。

三、“观物取象”与化境说史观

考察中国传统美术史学核心理论具有的传统姻缘,还需要回到传统美学的认知上来。而传统美学思维的源头,则要追溯到“观物取象”这一传统美学的命题上来。“观物取象”在《周易•系辞下》的阐释中,便可读解出给予艺术创作论理从“物”到“象”的演变进程。其中观自然天地之象,以及由人内心营造之象的模仿,生成为诸多化“物”成“象”之间的认识经历,成就了创作者将物“化境”的提升,甚至包括观者对作品解读的“化境”。如此,塑造艺术形象,通过摹写现实的一次次重构性创造,以及观者解读的二次元创造,形成了包含着物之原象、创作者摹写之象、观者观感之象的三重“化境”,从而沟通了意象与心物的关系。以至于南朝刘勰更是将“观物取象”的创作结果与创作主体的思想情感、艺术形象的实质特性及与现实的关联意义,达至用形象来表达精神,这可以说是三重“化境”的共同指向。即通过艺术创造,突破形式规范,进入艺术审美境界,其审美对象包括“象”(“容”)“意”(“心”),师法自然,由“体物”到“形象”以达到“类万物之情”。从“观物取象”到“拟容取心”,二者所要达到的“化境”论理,强调审美的主体性,表达了传统美术史观的一种理想追求。

事实上,作用于传统绘画创作,还有与“观物取象”形成对偶的“得意忘象”,而“忘象”更是为了“取象”,忘掉物本身的具体实象,使观物和感悟得以升华,“化境”获取“象外之象”。众所周知,传统绘画创作讲究意象的表达。何谓意象?“意”,显然是心意;“象”,自然是物象之意。所谓“意象”,寓“意”之“象”,是用以寄托创作者主观情感、心思的客观物象。刘勰对“意象”给出的定义,曰:“独照之匠,窥意象而运斤。此盖驭文之首术,谋篇之大端。”(《文心雕龙•神思篇》)可见,无论是诗文,还是绘画,“意象”的表达即是评判作品优劣的标准。以山水画为例来说,“意象”指的是自然山水与画者心神的关系,而古代山水画家无不重视意象的表达,如南朝谢赫提出的“取之象外”之说,同在南朝的宗炳也提出画山水要有“象外之意”,到了唐代张璪进一步发展提出“外师造化,中得心源”的论理之说,这反映出画家创作过程最为贴切的画论思想主题,从此画家们在创作上竭力追求“观物取象”“意在笔先”“立象以尽意”。

由“观物取象”转化为富有意象与意境表现的化境说,这其中有着千百年来艺术历史回廊中的“象、意、境”的逐层深入写照的印迹,对应上文所列“化境”的三重论,递进式地赋予传统书画艺术所独有的美学意蕴认识——意象和意境的追求。当然,如若追寻“观物取象”化境说史观的源头,更离不开《周易》和《庄子》两部经典著作对意象创造性审美的阐释。《周易》的意境在“近取诸身,远取诸物”(《周易•系辞下》)的体察万物中完成,这种取象方法成为了艺术创作的理论经典。而《庄子》中的艺术境界论更是与古代绘画境界理论契合。诸如,“得意忘言”在画论里被引申为“可忘笔墨,而有真景”([后梁]荆浩《笔法记》),突出创作主体在艺术创作中的主观意兴作用,这只是“意”的提法,而意与象的关系则可在《庄子》中追溯到“言不尽意”与“道不可言”,表达“意、象、境”的精神性、美学性。而在画论中发展出的“意、象、境”,则如“盖笔墨外,意犹未尽焉”([清]方薰《山静居画论》)、“虚实相生,无画处皆成妙境”([清]笪重光《画筌》)、“务令意味醇厚,咀嚼不尽而后已,是则一时之酝酿者也”([清]沈宗骞《芥舟学画编》)等言说之理。如此说来,“化境”继承并发展了传统的审美意象之学说,并成为我国传统文化、传统美学、古典文艺学和古典艺术理论研究中的一个重要命题,自然也就被列为传统美术史学的核心史观。

进而言之,“化境”应该说超越了艺术主体和客体的最高境界,即属于人为而又似天道自然的艺术创作与审美评价。中国传统绘画注重情理、形神、气韵、技法的融合表达,其旨归均在于对自然之美的崇拜,如曰“肇自然之性,成造化之功”([唐]王维《山水诀》),将入画之物了然于胸,体现画亦是道的中国绘画审美思想与形式美的构成要义,“画之道,所谓宇宙在乎手者,眼前无非生机”([明]董其昌《画禅室随笔》),成就画家“澄怀味象”“含道映物”的精妙。如以《庄子》寻其阐释源头,《庄子•达生》中就已明确的艺术“化境”手段,即突出“以天合天,器之所以疑神者”,忘却“利、名、我”的非分之欲望,进入到情感与身心的忘我投入,曰:“齐三日,而不敢怀庆赏爵禄;齐五日,不敢怀非誉巧拙;齐七日,辄然忘吾有四枝形体也。当是时也,无公朝,其巧专而外骨消”([战国]庄子《梓庆为鐻》),成就出神入化之境。尤其在中国传统绘画中,融合情理、形神、技法等,常常以境界、入境来表现绘画造诣,“境界已熟,心手已应,方始纵横中度,左右逢源”([北宋]郭熙《林泉高致•画意》),而“化境”则是在掌握了心手相应技巧后的极大超越。除此之外,于审美主体而言,“化境”也在于借助画家之笔墨表现,来体验描绘自然对象所产生的拟人化的精神境界,由“化形”到“化境”。正如郑绩论画所言:“境无夷险,盖古人布境,有巉岩崒嵂者,有深翳曲折者,有平远空旷者,有层层重叠者,其境不一。每图中虽极平淡,其间必有一变险阻处,令人意想不到,乃入化境。”这也恰如其分地应合“山下宛似经过,即为实境;林间如可步入,始足怡情”([清]笪重光《画筌》)的艺术审美效应。

董其昌《山水画》册 纸本水墨 故宫博物院藏

于是,我们可以见识由最初的“观物取象”到“化境”的中国画意境说的发展,不论是画中形神兼备,还是画中有诗性、诗境,最后均离不开洞察世事后的返璞归真。这是回归到画论中的最高概括,即在“意、象、境”三者之中,融汇了创作主体与接受者的思想感情与对客观物象的“化境”认识,创造出来的浑然一体的艺术境界。近代画学家金城也认为,进入到“意、象、境”的“化境”,来观赏山水画中的承袭,实则展现“画家之心目,归于化工。……是殆所谓景物形象之外无我,我之外无景物形象也”,这一过程必然演绎成为传统美术史观的构成主体——化意为象、炼意成境。并且从视知觉、形态、方法和赏鉴等方面全面认识传统书画的精髓,从自然之象到意中之象,进而成为艺术之象,这是传统美术史学必然探寻的艺术表现升华的实质问题,是构成传统美术史观的重要依据。

结语

归纳来说,传统美术史学如同所有传统文化史学一样,需要在继承和发展的理路上,以海纳百川、兼容并包的现实姿态,建构起属于自身特色的研究视域,即借鉴人类社会一切优秀文明成果,在弘扬中华优秀传统文化根脉的基础上实现现代性的转换。据此,传统美术史观中具有的中国人独有的自然观与艺术观,完全可以通过美术史学中所蕴含的“诗言志”、“中和观”及“观物取象”与化境说的主题切入,进一步阐释中国传统美术史观的文化特性,进而推动中国美术史学研究以新的姿态走向世界。事实证明,从中国特色传统文化理念中析出的“诗言志”、“中和观”及“观物取象”与化境说主题,其相互之间有着密切的关联性,完全可以采用相互对举的方式进行阐述。诸如,借助传统美术创作和画论思想相融合的方式,借助源自中华文化哲学的“中和”史观,以及由“意象”与“意境”构成的“化境”之说,重新厘清、挖掘与审视传统文化价值对美术史学研究理路的关联与影响,促进对传统美术史观主客体关系的准确认知,为提供具有中国传统文化姻缘与特色的美术史观构成奠定了基础。因而,推进对传统美术史观的再解读,从而凝练出富有时代特性的、能够有效阐释中国传统美术史观的发展理路极为重要。所谓的“发展理路”,关键在于增强传统美术史学的当代阐释力,其三个着力点值得关注:一是厘清美术史学研究的中国化认同,其史观形成需要将传统资源与现代学术观念相融合,并进行现代性的有效转换,凝聚起自有的知识体系与认同价值,即构成具体的史学知识和学术体系,达至思想认同、理论认同和情感认同,以增强传统美术史学及史观的传播力与接受力;二是构建具有鲜明特色的传统美术史学研究与传播体系,其目标导向是能够介入到当代美术史学研究的整体领域,凸显对顶层学术意图的设计,推进研究和有效传播的系统性规划,以实现不同层级研究活动的相互联动;三是加强针对传统美术史学与古典文献的跨学科与跨媒介阐释及传播研究,以增强古典美术典籍的当代性转换认识。事实证明,自晚近以来,中华传统文化典籍就开始被译介到海外,至今五百多年的发展历史足以显现走向世界是丰富世界文明多样性的重要举措,为此我们有理由相信,通过跨学科与跨媒介的阐释和传播,让传统美术史学活起来,是形成有中国特色美术史观的必然选择。

当然,在回应现实过程中,其关键问题还在于如何准确理解和把握传统美术史观建构理路中的“新”字所在,坚定历史自信、文化自信,这需要由历史纵向和现实横向两个维度给予确立,真正形成具有新方位、新思想和新使命的导向。具体来说,纵向乃深入挖掘传统美术创作及画论思想所蕴含的丰富史学观念、人文艺术精神,并将传统审美按照其生成规律,发挥其具有历史眼光的精神牵引,特别是其中的审美偏好、审美标准和审美理想等具有渗透力和扩张力的古典美学原则需要尽力发挥,且将这些原则通过跨学科和跨媒介的方式影响到整个社会审美取向之中。横向为关注时代需求,每个时代都有自己的文化精神特性,这是美术史学及史观融入时代发展的学科进步之法,即结合时代要求继承创新,让传统美术创作和画论思想转化出永久魅力和时代风采,这是拓展中国当代美术创作和理论研究走向世界的途径,是当今美术创作和理论研究的时代主题,从而满足人民群众对美好生活艺术化的需求,铸就美术事业新辉煌的“中国意识”。

*本文系2020年度国家社科基金艺术学重大项目“跨门类艺术史学理论与方法研究”(项目批准号:20ZD25)的阶段性成果。

作者:夏燕靖 单位:上海交通大学人文艺术研究院

《中国文艺评论》2023年第9期(总第96期)

责任编辑:陶璐

☆本刊所发文章的稿酬和数字化著作权使用费已由中国文联文艺评论中心给付。新媒体转载《中国文艺评论》杂志文章电子版及“中国文艺评论”微信公众号所选载文章,需经允许。获得合法授权的,应在授权范围内使用,为作者署名并清晰注明来源《中国文艺评论》及期数。(点击取得书面授权)

《中国文艺评论》论文投稿邮箱:zgwlplzx@126.com。

延伸阅读:

中国文艺评论网

“中国文艺评论”微信公号

“中国文艺评论”视频号