刘守华简介:1935年8月出生于湖北仙桃。1956年开始投身于民间文学研究,任教于华中师范大学,先后担任硕士生导师、博士生导师、中文系主任、非物质文化遗产研究中心主任、《中国民间文艺学年鉴》主编等,1981年至2001年兼任湖北省民间文艺家协会副主席、主席。出版著述《中国民间童话概说》《故事学纲要》《比较故事学》《中国民间故事史》《中国民间故事类型研究》《民间文学:魅力与价值》《民间故事的艺术世界》等,在中国台湾出版著述《道教和中国民间文学》,在日本出版合编的论文集《日中昔话传承之现状》及《中国韩国日本民间故事集》。2021年至2022年,十卷本《刘守华故事学文集》由华中师范大学出版社出版。2022年9月,获“中国文联终身成就民间文艺家”荣誉称号。

一、与民间文学相伴六十余年

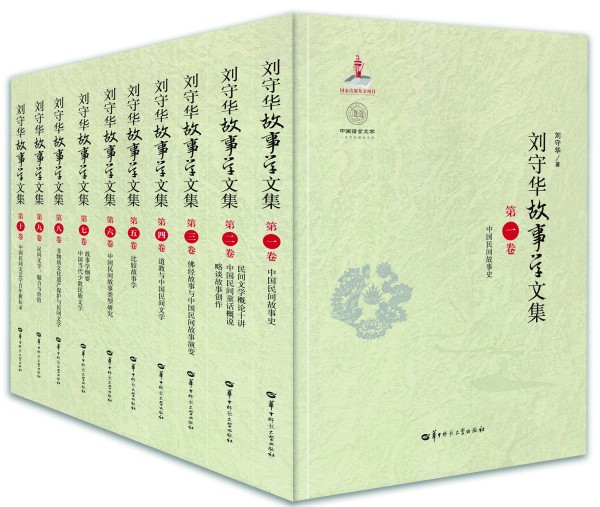

邓立峰:最近两年,对您来说可谓收获满满,双喜临门:2021年至2022年,您的十卷本《刘守华故事学文集》由华中师范大学出版社出版,在学术界引起了广泛关注,反响强烈;另一方面,您又刚刚获得了“中国文联终身成就民间文艺家”荣誉称号,这一荣誉无疑是对您民间文学重要研究成果的认可与赞誉。

刘守华:的确,这“双喜”都是对我民间文学研究生涯的褒奖。获得荣誉后我写了16个字:“意外获奖,感恩时代,延年益寿,奉献余热。”为什么会写这16个字呢?首先,我从事民间文学研究已有六十余年,没有想到自己能获得“中国文联终身成就民间文艺家”这一荣誉称号,当我获知此消息时,感到非常意外,我非常感激中国文联和中国民间文艺家协会对我的关心和关注。同时,我想到的是要感恩时代,感谢党和政府对民间文艺事业的关心。我今年已经87岁了,虽然已经退休,但我还是想尽我所能奉献余热,为中国民间文学事业的发展贡献自己的力量。

在我看来,《刘守华故事学文集》的出版就是我献出的一份力量。《刘守华故事学文集》一共十卷、四百六十余万字,其中包括《中国民间故事史》《中国民间童话概说》《佛经故事与中国民间故事演变》《道教与中国民间文学》《比较故事学》《中国民间故事类型研究》《非物质文化遗产保护与民间文学》等学术作品,是我六十余年学术成果的结晶。值得一提的是,《佛经故事与中国民间故事演变》一书曾在2013年获第十一届中国民间文艺山花奖•民间文艺学术著作奖。我认为,能够获得“中国文联终身成就民间文艺家”荣誉称号,自然与我写出的这些作品有着不可分割的关系。

《刘守华故事学文集》中收录的《中国民间故事史》一书,可以算是我的代表作,近几年由国家社科基金中华学术外译项目立项,正在推进翻译事宜,目前已有三个学术机构进行翻译。其中,暨南大学有关译者正在将其译成英文,准备在美国出版;曲阜师范大学正将其译成日文,在日本出版;广东外语外贸大学负责将其译成俄文,在俄罗斯出版。目前,这三种译本已经翻译完成,书稿正在出版社评审环节之中。另外,首都师范大学相关机构正在申报西班牙文翻译项目,筹划本书在阿根廷出版。我很高兴自己的作品能够走出中国,走向世界,我认为,向世界展示中国的民间故事,展现中国根基深厚的历史文化,对将中华优秀传统文化传向世界、增强我们的文化自信有所助益。

《刘守华故事学文集》书影

邓立峰:说起您跟民间文学的缘分,还要追溯到20世纪50年代初期,那时您还是沔阳师范学校的学生,当时是怎样的契机让您跟民间文学结缘?

刘守华:我出生于湖北省沔阳县周家榨村,这是江汉平原上的一个村子,在那里,村民们喜欢聚在一起“摆古”,讲述各种各样的故事,我很喜欢这些民间故事,它们给了我最初的启蒙。现在回想起来,我的童年是在抗日战争的烽火中度过的,我从小就深受民间歌谣、戏曲、故事和传说的滋养。我的父亲刘承烈曾是武昌中央农民运动讲习所的学员,参加过洪湖地区的农民运动,所以后来参与收集洪湖革命歌谣时,我与民间文学结缘也是顺理成章的事。1950年,我考入了沔阳师范学校,当时,钟敬文先生编选的《民间文艺新论集》已经问世,我从这本书中获得了关于民间口头文学最初的认知。

此时,县政府要筹办土地改革展览,我被抽调成为工作人员,主要任务是搜集洪湖革命歌谣。当时,洪湖革命歌谣是非常流行的,20世纪50年代初期还被编入中学语文课本之中。这次参与搜集工作,让我对洪湖革命歌谣有了更深入的接触和了解。“睡到半夜深,门口在过兵,婆婆坐起来,顺着耳朵听”“又不要茶水,又不惊百姓,只听脚板响,不听人做声”……类似生动有趣的歌谣紧紧抓住了我的心。虽然选取进入展览的歌谣只需要几篇,但我的笔记本上却记录了二三十篇。我从其中选取十篇歌谣,抄写下来,寄到新创刊的北京《说说唱唱》杂志,他们选用了两篇刊登;与此同时,我将自己创作的散文《洪湖渔民的歌声》投寄给《湖北日报》,于1952年10月1日国庆特刊上刊发出来。《洪湖渔民的歌声》的署名是刘毅,从这篇文章之后,我的文章不再使用笔名署名。就这样,我为自己打开了民间文学的大门。

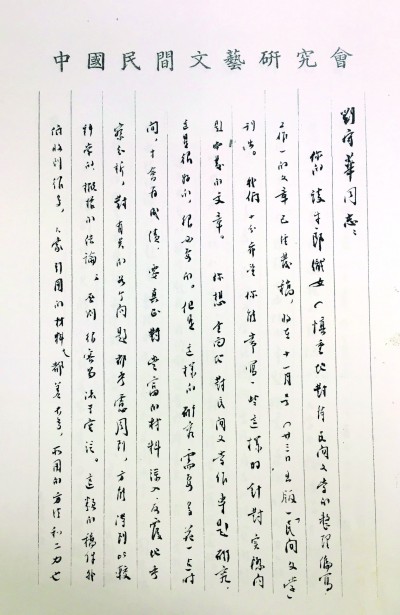

1953年,我从沔阳师范学校毕业,被保送至华中师范学院(今华中师范大学),在中文系读书,我对民间文学的兴趣日益浓厚。1956年,党中央号召青年学生和知识界“向科学进军”,口号喊得很响,我也积极响应,我对民间文学感兴趣,所以选择了从民间文学的方向向科学进军。1956年发生了两件对我来说很重要的事:其一,当年7月1日,我加入了中国共产党;其二,1956年,我发表了好几篇与民间文学相关的文章,其中一篇《慎重地对待民间故事的整理编写工作》算是我的成名作。《慎重地对待民间故事的整理编写工作》发表在《民间文学》杂志上,我对民间故事的收集、整理、改编发表自己的看法,引起了一阵轰动,很多学者都参与了相关讨论。我算是正式跨入了民间文学的学术园地,也于1958年加入了中国民间文艺研究会(中国民间文艺家协会前身)。

或许正是因为我在民间文学方面取得的这一点成绩,1957年毕业时我被分配留校任教,在华中师范学院从事民间文学专业的教学研究工作,这一干,就是六十多年。

《民间文学》杂志编辑1956年11月就刊发《慎重地对待民间故事的整理编写工作》一稿致刘守华的信

邓立峰:六十多年来,您一直在从事民间文学尤其是民间故事学的研究,民间故事到底有着怎样的魔力,让您一直把焦点放在这个研究对象身上?

刘守华:鲁迅先生曾说过,民众讲的故事就是小说的起源,那些善于讲故事的乡人就是“不识字的小说家”。的确如此,民间故事的内容非常广博,实际上可以被看成是民众生活的百科全书;民间故事的语言也非常丰富,是人民群众口头语言艺术的一种集中体现。往更深层次讲,民间故事既是人民群众喜闻乐见的文化娱乐形式,也是一个国家和民族心灵的窗口,正因为它有着广泛的群众基础,所以才有了深刻的文化内涵。

我从各个角度研究民间故事,研究它的起源与历史,研究两千多年来民间故事的演变历程,研究它与道教、佛教的关系,并将成千上万个民间故事归纳成若干类型进行类型研究,把各个民族及中外的民间故事加以比较进行研究……它是如此博大精深,所以一直在吸引着我的关注。

1989年刘守华照片

二、一路探索,从比较故事学到故事诗学

邓立峰:正如您所说,对民间故事进行比较研究一直是您所提倡的,这不同于前人的研究方式,推进了中国民间文学研究向前发展,而比较故事学也成为您重要的学术成果之一。您是出于什么想法开始比较故事学研究的?相比以前的研究范式,比较故事学有怎样的价值?

刘守华:传统的民间故事研究,一般使用的是传统的文学研究方法,分析故事的主题、教育意义、艺术价值等等,用类似于评论小说的方法来评论民间故事,这并不能充分揭示民间故事的特点和魅力。改革开放之后,我们有机会接触到外国的学术成果,也能学习到国外跨学科研究的方法,民间故事研究的路子更加宽广。我曾先后邀请丁乃通、饭仓照平、李福清等外国学者以及谭达先等港澳学者来华中师范大学讲学,也于1992年11月到访日本,与当地民间文学研究者进行交流,这都让我受益匪浅。

特别值得一提的是,美籍华裔学者丁乃通把国际上比较流行的历史地理学派的研究方法介绍给了我们——1985年,我邀请丁乃通到华中师范大学讲学一个月,他熟谙芬兰历史地理学派的学术规范和研究理念,以该学派的研究方法分析中国民间故事,研究视野融通古今中外。他在讲学过程中指导我们使用历史地理学派的分析方法来探究中国民间故事,对我们启发很大。历史地理学派研究方法的核心,是研究民间故事的生活史,把一个民间故事分成若干类型和若干母题,将其放在一定的历史背景和地理条件中,探讨它存在的价值和演变的历程。这种方法能将民间故事中的特殊性提取出来,彰显其作为民间口头文学的特质,为从事跨国、跨民族的民间故事比较研究提供非常有用的方法,不仅开拓了比较研究的思路,还将民间故事研究引向更加深入的维度。

其实,从1979年开始,我就致力于民间故事的比较研究。20世纪80年代初,我与丁乃通有过书信来往,一起交流比较研究的学术问题。这之后,各种类型的学术交流都为我的民间故事比较研究提供了营养,使我的研究方法更加科学、丰富。1995年,我出版了学术专著《比较故事学》,受到了学术界的好评。

1985年9月应邀赴华中师范大学讲学的丁乃通和刘守华合影

邓立峰:您提到了芬兰历史地理学派对您的影响,可以请您举个例子谈一谈它是怎样影响您的学术理念的吗?

刘守华:一个比较典型的例子,是我长期研究的“穷孩子求好运”的故事,这个故事我研究了几十年,在运用历史地理学派的方法进行分析后,我获得了很大的收获。

一个已经穷了几辈的小伙子,穷得不耐烦了,要出门寻好运,看看能不能改变自己的命运。他求神仙,找活佛,要找出自己生活穷苦的缘由,寻求转变命运的方法。穷小伙出门后,在路上碰上了各种各样的人,他们在生活中也遇到了各自无法解决的难题,向穷小伙诉苦。有个农人苦恼自己栽了很多年的苹果树结不出果子;有位土地菩萨向穷小伙道出烦恼:自己当了这么多年土地神,却不能升官上天做神仙;还有人告诉他,自己的女儿已经18岁了,但是个哑巴,讲不了话,也找不到对象。穷小伙把这些问题一一记在心上。后来,他遇到了一个神仙,按照规矩“问三不问四”,他不能多问问题。穷小伙经过反复考虑,决定先帮助别人,把别人的问题解决,再考虑自己的问题。他把之前在路上遇到的三个人的问题告诉给神仙,得到回答:苹果树不结果是因为树下埋了金子和银子;土地菩萨不能升官是因为他左脚踏金、右脚踏银,脚下有金银所以不能升官;女孩18岁还不能说话,是因为没有碰到心爱的人,碰到心爱的小伙自然就能说话了。穷小伙带着神仙的回答往回走,农人获知原因后从树下挖出了金银;土地菩萨把金银送给了穷小伙,自己升天了,而穷小伙也成了有钱人;到了女孩家里,女孩见到他老远就喊出了声,这样,他和女孩成了夫妻——穷小伙有了钱也有了家,他的命运也就此改变。

这是一个典型的“好人得好报”的故事,它在全世界流行,在中国尤其流行,中国很多民族都在讲述类似的故事,有两百多种说法。1979年,我发表了文章《一组民间童话的比较研究》,将“穷孩子求好运”的故事与《格林童话》联系起来,把它当作一则民间童话经典之作来解读。在这之后几十年的思考过程中,我深深觉得需要以更超拔的眼光来分析同类故事。在对这个故事进行研究的过程中,我运用历史地理学派的方法,将其放在更大的历史背景中进行分析,追溯这个故事形成、演变的过程,通过查找各类历史资料进行比较分析,我发现这个故事最早来源于一个佛教故事。佛教中劝导人向善、做好事的主张,在中国演变为“代人问事获好报”的故事;同时,这个故事与墨家主张的“兼爱”理念也是相符的,具有诗学魅力。2016年,我将自己及其他学者研究“穷孩子求好运”故事的成果汇编为《一个蕴含诗史魅力的民间故事》,由北京大学出版社出版。

俄罗斯汉学家李福清应邀赴华中师范大学讲学(1990年秋摄于刘守华家书房)

邓立峰:说到“诗学魅力”,您近些年开始从事故事诗学的研究,在2020年发表的《走向故事诗学》一文中,您写道:“不论是将神话、传说、故事融为一体建立民间叙事学,还是在民间口头文学、通俗文学、作家文学三位一体的大文学史,乃至中国文化史的宏大背景上来考察民间故事,或在人类命运共同体的广阔视野中来审视这些口头语言艺术奇葩,都有待于‘故事诗学’的新开拓,因而‘故事诗学’具有广大而无比诱人的学科前景。”为什么会作出这样的判断?

刘守华:我认为,故事诗学是故事学研究的新方向,因此正在提倡故事诗学。所谓故事诗学,就是在分析故事类型时强调美学方法,基于美学原则精选故事文本进行传播。作出这样的判断,来源于我对中国民间故事的认知。中国民间故事大多是在口头文学、通俗文学和作家文学“三位一体”的格局下发展起来的,其中蕴含着文艺学、美学因素。类似前述“穷孩子求好运”的故事,就以高度概括的象征方式,展现了人们从被迫屈从到主宰自己命运的心路历程,蕴含着丰沛的想象力和象征性。对民间故事进行诗学解读,把中国文学中的诗学传统引入到对民间故事的解析中去,能让民间故事的艺术魅力更加充分地体现出来。

再举一例,有一则关于赵州桥的民间故事。大家都知道,赵州桥由隋朝工匠李春建造,但在民间故事中,赵州桥是鲁班兄妹在一夜之间建造完成的。鲁班、鲁姜兄妹打赌造桥,妹妹鲁姜先造好了一座小桥,此时哥哥鲁班还没动静。鲁姜感到很奇怪,可在天快亮时,她看到鲁班驱赶羊群来到河边,鲁班吆喝一声,那一群活蹦乱跳的白羊就躺在岸边,成了坚硬洁白的石料,赵州桥由此建成。这个故事充满了想象力。它是怎么来的?我在道教的书中找到了类似的故事。古时候有两兄弟,弟弟比较调皮,有一天,他跟哥哥说自己要到山里去。这一去就是几十年,哥哥一直打听弟弟的下落。最后,他找到在山里放羊的弟弟。哥哥问弟弟这么多年都在山里干什么,弟弟说自己在放羊,可是他的身旁并没有羊群,弟弟指着山上的石头说这些都是羊。哥哥不信,弟弟鞭子一挥,石头变成了活蹦乱跳的白羊。弟弟就是能工巧匠鲁班。

中国的民间故事在民众茶余饭后的闲谈中诞生、丰富。它们充满想象力,让人体验到“梦幻”的感觉,这自然与中国文学浪漫主义的传统是分不开的,中国民间故事体现了百科全书式的智慧,也体现了基于想象和梦想的文化涵养。发掘民间故事的诗学魅力,对民间故事进行诗学解读,有助于向大众展现它们优美动人的特质,有利于丰富人民群众的精神生活,使我们从中获取精神力量。

近两年,我依托这些富有魅力的传统民间故事,精编为《中国民间故事》一书,为学生们提供阅读材料,而这本书也成为“统编小学语文教科书指定阅读书系”的一种,为滋养学生们的精神生活发挥了作用。

三、深入乡土,才能切身体验“民间”奥秘

邓立峰:从您对故事诗学的分析中,我们可以感受到传统民间故事与现实生活的联系,您是怎么看待这种联系的?

刘守华:其实,我之所以推崇故事诗学,对民间故事进行诗学解读,就是为了推动民间故事“从群众中来、到群众中去”——我们将从群众口中收集到的民间故事用文字写定,选择比较好的故事文本,作为文学作品向大众普及,让民间故事继续在人民中间发挥文化滋养的作用。

毫无疑问,民间故事和我们的生活有着很大的关系,就像是一种滋养着人们精神生活的植被,我们离不开它们。正如前述“穷孩子求好运”的故事表现了人们觉醒到要改变自己的命运,不服从命运安排的积极心态;同时,那种因为帮助别人而改变自己命运的做法,也体现了互利共赢的现代价值。其实,我们可以将这个故事看成是成千上万农民工背井离乡外出打工的文化象征,他们同样期待以自己的外出劳作改变命运。

由此可见,民间文学一直是反映人民群众生活现实的镜子,具有强烈的生活属性。同时,民间文学也是人民群众特别是劳动人民生活的伴侣,它为一代又一代中国人提供了生活智慧和价值参考,帮助大家乐观、自信地生活。从这一方面来看,毫无疑问,民间文学对中华文化的形成与发展产生了重要作用,塑造了中华文化的性格、特征。而我们依托民间故事考察中华民族的历史,观察中国人生活的点点滴滴,同样可以产生很大的收获。在我开始从事民间故事研究的初期,就意识到了这一点。

在中国台湾屏东县考察研究鲁凯族民间故事的刘守华(左一)和台湾文化大学教授金荣华(右一)(1995年8月)

邓立峰:如您所说,民间故事与人们的日常生活有着极为密切的联系,它们诞生于大众的生活经验,以想象力为驱动,在口口相传的过程中不断丰富。与之相契合的是,在您对民间故事进行研究的过程中,同样注重“民间”,以深入乡土的采风和考察为基础,我想,这不只是出于方法论方面的考虑,还内含着一种“到民间去”的学术取向。

刘守华:的确如此,我多次深入乡土,追访民间“口头文学家”,与他们建立了良好的关系。20世纪八九十年代,在担任湖北省民协副主席、主席期间,在普查中我发现了很多民间故事讲述家,而在一些地方,民间故事讲述家聚集、民间故事“储量”惊人,于是,我开始对这些故事家和故事村进行深入考察、重点采录,参与开发了湖北民间文学的“三家三村”(故事家刘德培、刘德芳、孙家香,以及伍家沟民间故事村、吕家河民歌村、青林寺谜语村)。同时,围绕故事家成长和故事村形成的文化环境,我也写出了多篇论文,产生了一定的影响。故事家和故事村的发展,是改革开放后中国民间文学领域出现的一大盛事。

以刘德培为例,这位鄂西山区五峰县的农民,有着出色的讲述故事的口才。他家境贫寒,但乐观开朗,年轻时干过十几个行当,因此见多识广、人生经验丰富。20世纪40年代,刘德培曾带领同伴翻山越岭背运货物,途中歇脚时,讲故事成了刘德培娱人悦己的重要方式,就这样,刘德培练出了讲故事的口才,成了“口头文学家”。刘德培的讲述语言朴素简练,对故事细节的编排却非常用心,他善于在看似漫不经心的讲述中道出奇趣,而且在讲故事的过程中穿插吟诗、联对、猜谜等,一张嘴就是一台戏。我们对刘德培讲述的故事进行了采录,并发表出来,引起了大家的关注。1998年,联合国教科文组织与中国民间文艺家协会联合命名表彰“中国十大民间故事家”,其中刘德培居于首位。他的老伴曾对我们说:“那个老头,如果不是你们发现了,可能他就是一个红苕埋在地里头烂掉了。”

刘德培老人去世时,我们参加了他的葬礼。有一件事让我印象深刻。鄂西土家族地区有跳丧的习俗,在为刘德培老人跳丧后,我出了一身汗,这时,一个身穿孝服的女人来到我面前,双膝跪地,托起一盘热水,请我擦汗。这是刘德培老人的孙媳妇,她用这种方式感谢跳丧者。这一刻,我禁不住热泪盈眶,把她扶了起来,并再次挤进跳丧者的行列之中。

这就是我们的“口头文学家”,他们生活在这样朴素、动人的文化环境中,他们的日常生活中全是丰富的故事素材,他们的口中也常常脱口而出引人入胜的民间故事。我曾经说过:“一个地区杰出的故事家,往往具有如同吸铁石那样吸收凝聚民间口头文学创造成果的巨大能力。”这种情况下,我们只有走入乡土、深入民间,才能切身体验到蕴含在民间故事中的奥秘,感受到民间文学的魅力。

刘守华率中日学者乌丙安、陈建宪、袁学骏、野村纯一、福田晃、加藤千代、桥谷英子一行赴鄂西五峰县山村访问故事家刘德培(1993年3月)邱紫华摄

邓立峰:2002年年底,您在湘西山区参加完一个学术研讨会后去做田野调查,在回程的途中遭遇车祸。据华中师范大学原副校长黄永林回忆,大家赶到医院看您时,您还处于休克状态,医生告诉他们,如果不是及时抢救,恐怕性命难保,在您恢复意识后,问的第一件事就是您的调研记录是否还在,当时在场的人都流下了眼泪。那时您已经67岁了,仍然奔波在田野之间,支撑着您前行的,一定是对探寻“民间”奥秘的执着吧?

刘守华:民间故事曾伴随我们这一代人走过童年时光,年纪越大,我就越能感受到它在我们身上烙下的印记,在之后的岁月中也深深影响着我们的生活,有些民间故事甚至会让人终身难忘。对我来说,可能我听过的每个故事都渗入了我的基因之中,我放不下对它们的念想。民间文学和民间故事研究都有着广阔的天地,值得进行更深入的探索,我一直勉励着我的学生投入其中。我有一个习惯,送给每位毕业的研究生一份论文手稿,既是留作纪念,也是为了激励他们在民间文学事业上继续前行。

四、要正视民间文学高等教育存在的问题

邓立峰:对“民间”的执着,对乡土和田野的关注,在您的教学活动中应该也有所体现吧?

刘守华:我毕业后一直在华中师范大学任教,2015年才停止了教学工作,在我几十年的民间文学教学生涯中,我既重视课堂教学,也一直在引导老师和学生参与实践活动。我主张课堂教学和田野实践相结合,并以此为方向试行教学改革,成效显著,还曾于1993年获得湖北省人民政府教学改革一等奖。为什么要重视实践?一方面,理论与实践相结合是马克思主义基本原理,不管我们做什么工作,都要重视这一点,在教学活动中,特别是文科教学的过程中,尤其要注重实践。另一方面,我一直认为,教授民间文学,不能只讲书本上的东西,民间文学本来就是从人民群众中来的,所以,那些会讲故事的人、会唱歌的人、会唱戏的人,都是我们的老师,我们要好好向他们学习。讲故事、唱民歌、唱戏,都是民间文学鲜活的形式,学习和研究民间文学,一定要走出课堂,要重视人民群众的创作成果,尊重人民群众的创造才能。而民间文学教育也一定要提倡社会实践,我认为这是一个很有价值的想法,对民间文学教育的进步有所助益。所以,不管是在教学的过程中,还是在编书的时候,我都十分注重凸显人民群众的智慧和创作才能,这算是我的一个特点。当然,不只是民间文学的教学和科研工作,我们的文化建设都要面向人民群众,尊重人民群众。

邓立峰:有人说:“如果中国民间故事是一座富矿,刘守华就是那个点石成金之人。”我想,这既是对您民间文学学术研究生涯的积极评价,也是对您几十年来民间文学教育工作的赞美。您在华中师范大学任教六十多年,可以说是中国民间文学高等教育发展历程的见证者——您不仅为华中师范大学文学院创建了民间文学专业,建立了本科、硕士、博士系统的教育体系,还培养了大批民间文学专业人才。在您看来,六十多年来,中国民间文学专业的高等教育经历了怎样的发展历程?

刘守华:华中师范大学于20世纪50年代在中文系开设“民间文学”课程,1960年编印教材《民间文学》,至今已有半个多世纪的历史。那时候,民间文学只是一个小学科,不受重视,当教育主管部门要求调整学科、压缩硕士点和博士点时,很多高校都不再单独招收民间文学专业的硕士生和博士生,直接把这个专业的硕士点和博士点砍掉了,合并到社会学或民俗学中招生。幸运的是,华中师范大学的领导觉得民间文学有价值,保留了民间文学的教学工作,并将它留存在中国文学二级学科之中,作为中国文学教学工作的一部分,几十年坚持了下来。

改革开放以后,民间文学专业受到了越来越多的重视,尤其在与外国学术思想的交流中,我们的研究理念和研究方法也进步了很多,就像前面说的那样,我们的研究视野得以开拓,研究成果也越来越显著。

1985年以来,华中师范大学所培养的一百多位民间文学专业硕士生、博士生中,已经有三四十人在高校任教,其中还产生了黄永林和肖远平两位高校校长,他们已经成为积极推动中国民间文艺事业发展的中坚力量。而对我而言,退休并不意味着不再贡献自己的力量,我也在尽我所能发挥余热,帮助后来者继续前行。从教师岗位上退休时,我捐出依靠我的学术著述获得的十万元奖金,在华中师范大学设立了刘守华奖学金,奖励民间文学专业优秀学生,激励他们继续在民间文学领域探索。

2002年华中师范大学文学院研究生学位论文答辩合影

邓立峰:在您看来,今天民间文学的高等教育还存在哪些不足?应该在哪些方面加以提升?

刘守华:在今天,虽然我们取得了很多成绩,但民间文学教育发展仍然很不充分、不平衡,对于学科建设,各个高校之间没有统一的要求,自发性比较强,这与其他学科相比还有差距。要促进民间文学专业高质量发展,为它注入新的发展理念,我们必须要正视这些问题。

其中一个显著的问题是,民间文学作为一个小学科,在学科目录中,还没有一个正式的“户口”,它在社会学二级学科民俗学之下,对于民间文学的学生,学校可以招,也可以不招,这就造成了民间文学教育在各个高校间不平衡发展的状况。我觉得,未来民间文学专业应该有一个正式的“户口”。

总体来说,我们应该增强对民间文化的关注,提高对于民间文学的认知,我一直谨记钟敬文先生在近百岁时在我的笔记本上题写的一句话:“吾侪肩负千秋业,不愧前人庇后人”,我们要把民间文化看成与国家、民族相关的千秋大业,把这门学问做好,教好学生,不辜负人民对我们的期望。

2022年9月,刘守华获颁“中国文联终身成就民间文艺家”荣誉称号 吴京男摄

访后跋语

我感到惊讶,坐在我面前的这位87岁的老先生,竟有着如此充沛的体力和精力。

那是在2022年9月于杭州举办的第十五届中国民间文艺山花奖颁奖典礼现场,典礼开始前,我早早赶到现场,走进休息室,看到刘守华先生等候在那里。对于这位大名鼎鼎的民间故事研究专家,我早就有所了解,也熟知他的一些故事,只是一直没有机会当面请教。这次来报道山花奖颁奖,刘守华自然是一定不能错过的采访对象。约采访之前,因为刘先生的年龄,我对采访时长和具体采访内容都心里没谱,想着他千里迢迢由武汉来到杭州,还要出席一场时间不短的颁奖典礼,我的采访一定不能让老先生感到疲惫,要给他留出充足的时间休息,因此,采访或许不能问太多问题,也不能交流得太深入。抱着这样的顾虑,我给中央民族大学教授林继富老师发信息询问——林老师是刘先生的学生,也一直与刘先生保持着联系——林老师告诉我:没问题,刘老师身体很好,也非常高兴能接受采访,放心问问题!就这样,经林老师引荐,我与刘先生提前打好招呼,并在休息室里进行了采访。

采访持续了一个小时,我把自己想了解的问题尽数问出,刘先生思维清晰,侃侃而谈,细致地解答了我的问题,说起关于民间故事的话题,老先生一直很兴奋,一点都没有疲惫的感觉。从他的言语和回答中,能深切地感受到他对民间文学尤其是民间故事的热爱。我想,正是对于民间故事的这份深情,让老先生面对一个研究对象坚持了六十多年——这在学术研究领域并不多见,也正是由于这种专一而为之的精神,刘先生成为民间文学研究领域的“终身成就民间文艺家”。

回到北京,《中国文艺评论》杂志联系到我,希望登载刘先生的访谈稿,我便将一个小时的采访全文整理出来,又联系刘先生进行了内容补充,最终成稿。期间得到了刘先生的大力支持,他委托华中师范大学出版社曾艳老师将十卷本《刘守华故事学文集》寄送给我,并对采访中的一些细节进行了耐心解释。而在翻阅刘先生著述的过程中,我对他的学术生涯和中国民间文学发展历程有了更深入的了解,也让我更加敬佩这位“中国民间故事点石成金之人”。

尤其让我感动的,是刘先生对于师长和学生的深厚感情——在采访过程中,他数次提到钟敬文、丁乃通等先辈对自己的影响,而对于自己的学生也同样如数家珍。在收录于《刘守华故事学文集•第十卷》中的《我和民间文艺50年不解之缘》一文里,他深情地写道:“学生是老师事业与学术生命的延续,我永远怀念从童年起不断给我以知识和力量,点燃我心田圣火的那些可敬可爱的师长,我也愿意排列在他们后面作这样的老师度过自己的一生!”我认为,对于师长和学生的爱,反映了刘先生以学术为志业的热情与高远,也必将激励着他的学生在中国民间文学研究道路上奉献自己的智慧,大概这就是刘先生所说的“延年益寿,奉献余热”的一种重要形式吧,而这也必定是“学术人”对于学术事业发展最大的贡献。

采访人:邓立峰 单位:中国艺术报社

《中国文艺评论》2022年第12期(总第87期)

责任编辑:陶璐

☆本刊所发文章的稿酬和数字化著作权使用费已由中国文联文艺评论中心给付。新媒体转载《中国文艺评论》杂志文章电子版及“中国文艺评论”微信公众号所选载文章,需经允许。获得合法授权的,应在授权范围内使用,为作者署名并清晰注明来源《中国文艺评论》及期数。(点击取得书面授权)

《中国文艺评论》论文投稿邮箱:zgwlplzx@126.com。

延伸阅读:

中国文艺评论网

“中国文艺评论”微信公号

“中国文艺评论”视频号