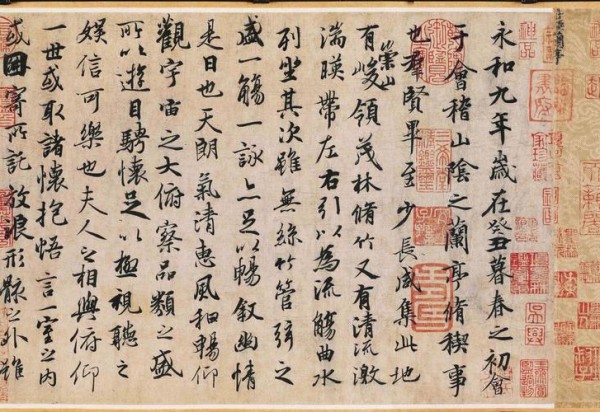

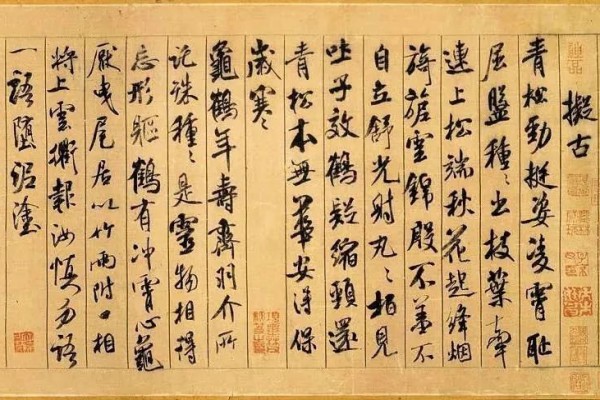

文字内容喜庆、吉祥,具有繁荣、热烈的氛围感,书法风格与经典碑帖一脉相承,如千江映月,相即相融,集字春联以此传达出普天同庆、岁月静好的喜悦心情,必将获得更广泛的热议和追捧

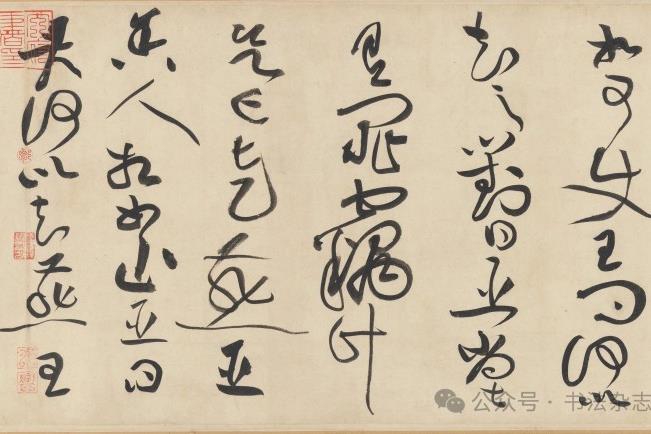

他基于传统文化的深厚土壤,站在新时期的思想前沿,又结合自己的书法创作,对中国书法学习和创作的核心问题——笔法与结构,进行了回眸与总结。

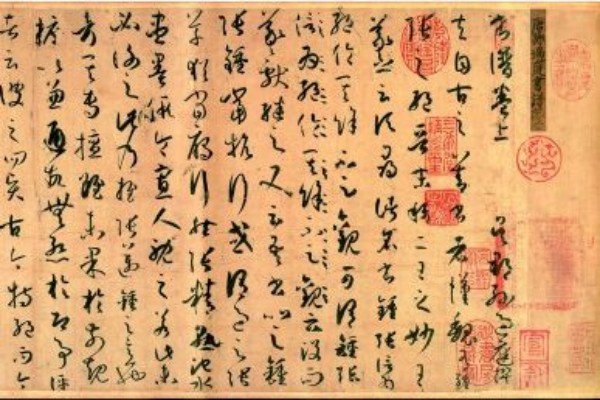

回眸当代书法创作,深刻感受到当代书法家认真践行《讲话》精神,跟上时代发展,把握人民的需求,静心创作,把最好的精神食粮奉献给人民。